武家兜形ボンボニエール

- 宗家 源吉兆庵 トップ >

- 吉兆庵美術館 >

- コレクション >

- 武家兜形ボンボニエール

武家兜形ボンボニエール

- ぶけかぶとがたぼんぼにえーる

- 径74mm 高55mm

- 大正15年

スウェーデン皇太子アドルフ殿下、同妃との午餐の記念品。武将が身に付ける兜の錣には、銀糸を撚った丁寧な仕事を見ることができます。海外からの客人の嗜好に合わせて伝統的なモチーフを選び、日本工芸の高度な技術を海外へ示していったのです。

コレクション

-

備前肩衝茶入びぜんかたつきちゃいれ 径63mm 高94mm 昭和時代轆轤の名人と呼ばれた陶秀は、茶入に定評があり、この小品に轆轤目や窯変による景色を生み出して、小さな宇宙を見ることができます。また、フォルムも肩の張った形状で、首から口にかけての折り返しが見事に仕上がっています。

備前肩衝茶入びぜんかたつきちゃいれ 径63mm 高94mm 昭和時代轆轤の名人と呼ばれた陶秀は、茶入に定評があり、この小品に轆轤目や窯変による景色を生み出して、小さな宇宙を見ることができます。また、フォルムも肩の張った形状で、首から口にかけての折り返しが見事に仕上がっています。 -

乾隆釉意水瓶けんりゅうゆういすいびょう 縦110mm 横200mm 高197mm 明治時代乾隆帝による治世は、清王朝において絶頂期として知られ、軍事的にも、文化的にも飛躍的な発展が遂げられました。華やかな色彩を好んだ乾隆帝の嗜好や皇帝を表す龍の取っ手に合わせて、当時世界的に流行していたアールデコ様式の直線美も描かれ、東西を統合させた斬新なデザインとなっています。

乾隆釉意水瓶けんりゅうゆういすいびょう 縦110mm 横200mm 高197mm 明治時代乾隆帝による治世は、清王朝において絶頂期として知られ、軍事的にも、文化的にも飛躍的な発展が遂げられました。華やかな色彩を好んだ乾隆帝の嗜好や皇帝を表す龍の取っ手に合わせて、当時世界的に流行していたアールデコ様式の直線美も描かれ、東西を統合させた斬新なデザインとなっています。 -

日本橋區大博馬町参丁目 大丸屋呉服店繁栄圖にほんばしくおおはくばちょうさんちょうめ だいまるやごふくてんはんえいず 縦370mm 横750mm 明治時代こちらの大丸屋の前には電灯や電柱が建てられてあり、行きかう人々は和装と洋装が入り交ざっています。ステッキや帽子、人力車も西洋から伝わった馬車を和風にアレンジした乗り物として、しばしば見られるようになりました。

日本橋區大博馬町参丁目 大丸屋呉服店繁栄圖にほんばしくおおはくばちょうさんちょうめ だいまるやごふくてんはんえいず 縦370mm 横750mm 明治時代こちらの大丸屋の前には電灯や電柱が建てられてあり、行きかう人々は和装と洋装が入り交ざっています。ステッキや帽子、人力車も西洋から伝わった馬車を和風にアレンジした乗り物として、しばしば見られるようになりました。 -

備前金ツクロイ四方尺鉢びぜんきんつくろいよほうしゃくばち 縦340mm 横340mm 高51mm 昭和29−33年土と火の自然の成り立ちによって様々な表情をみせる備前焼の特徴がよくでている作品です。斜めにずらした「抜け」が面白く、大きく入ったヒビにも金を繕って景色にしています。キズでさえも趣きに変えてしまうのは、食器として実用の美を追求していた魯山人ならではの発想です。

備前金ツクロイ四方尺鉢びぜんきんつくろいよほうしゃくばち 縦340mm 横340mm 高51mm 昭和29−33年土と火の自然の成り立ちによって様々な表情をみせる備前焼の特徴がよくでている作品です。斜めにずらした「抜け」が面白く、大きく入ったヒビにも金を繕って景色にしています。キズでさえも趣きに変えてしまうのは、食器として実用の美を追求していた魯山人ならではの発想です。 -

丸型鳳凰文ボンボニエールまるがたほうおうもんぼんぼにえーる 径61mm 高36mm吉祥の兆しに表れるとされる瑞雲と鳳凰の組み合わせです。下部には高台も取り付けられ、格調高い仕上げとなっています。秩父宮家の家紋が見られます。

丸型鳳凰文ボンボニエールまるがたほうおうもんぼんぼにえーる 径61mm 高36mm吉祥の兆しに表れるとされる瑞雲と鳳凰の組み合わせです。下部には高台も取り付けられ、格調高い仕上げとなっています。秩父宮家の家紋が見られます。 -

明治皇后人形めいじこうごうにんぎょう 奥行470mm 幅470mm 高650mm 明治~昭和初期明治皇后だった昭憲皇太后の姿を表した人形。御帳台と呼ばれる皇后の玉座は、塗りで仕立てられ、畳縁にも細やかな文様がみられ厳かな印象を与えます。写真や映像で遺されていない当時の様子を再現した、珍しい人形です。

明治皇后人形めいじこうごうにんぎょう 奥行470mm 幅470mm 高650mm 明治~昭和初期明治皇后だった昭憲皇太后の姿を表した人形。御帳台と呼ばれる皇后の玉座は、塗りで仕立てられ、畳縁にも細やかな文様がみられ厳かな印象を与えます。写真や映像で遺されていない当時の様子を再現した、珍しい人形です。 -

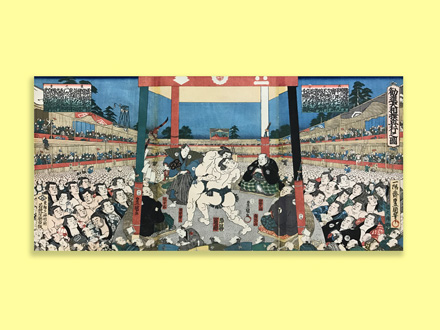

勧進大相撲興行之図かんじんおおずもうこうぎょうのず 縦370mm 横750mm 江戸後期この相撲絵は江戸の両国で行われた勧進相撲の様子を描いたものです。画面中央には第12代横綱・陣幕久五郎と関脇・荒鹿大五郎が相撲を行っている様子が描かれています。

勧進大相撲興行之図かんじんおおずもうこうぎょうのず 縦370mm 横750mm 江戸後期この相撲絵は江戸の両国で行われた勧進相撲の様子を描いたものです。画面中央には第12代横綱・陣幕久五郎と関脇・荒鹿大五郎が相撲を行っている様子が描かれています。 -

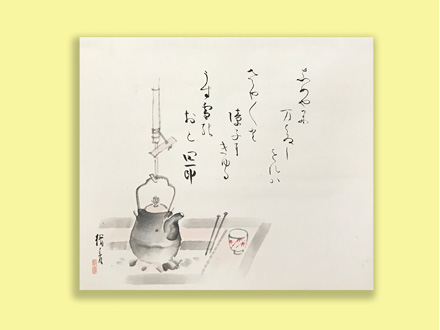

軸紙本「しめやかに」じくしほん「しめやかに」 縦380mm 横440mm 昭和時代「しめやかに まとゐし おれば さやさやと 障子に きゆる うす雪の おと」

軸紙本「しめやかに」じくしほん「しめやかに」 縦380mm 横440mm 昭和時代「しめやかに まとゐし おれば さやさやと 障子に きゆる うす雪の おと」

谷崎潤一郎による和歌と数ある文学作品の装丁を手掛けた日本画家菅楯彦との合作です。 -

立雛たちびな 男雛:縦45mm 横200mm 高480mm 女雛:縦45mm 横85mm 高375mm 明治~昭和初期この立雛は、切れ長の目元とおちょぼ口で、独特の愛らしさをたたえる次郎左衛門雛の顔が用いられています。金箔が多く用いられた豪華な作りとなっています。

立雛たちびな 男雛:縦45mm 横200mm 高480mm 女雛:縦45mm 横85mm 高375mm 明治~昭和初期この立雛は、切れ長の目元とおちょぼ口で、独特の愛らしさをたたえる次郎左衛門雛の顔が用いられています。金箔が多く用いられた豪華な作りとなっています。 -

鷁首船形ボンボニエールげきしゅふながたぼんぼにえーる 縦37mm 横95mm 高47mm 大正9年ベルギーの特派大使ウィリアム・タイス夫妻と令嬢を招いた午餐会の記念品。龍頭鷁首とは竜や鷁の頭部を飾り付けた船のことで平安時代から室町時代にかけて宮廷行事に使用されました。鷁は水鳥の一種で、荒波に耐えてよく飛ぶことから水難除けの寓意が込められています。

鷁首船形ボンボニエールげきしゅふながたぼんぼにえーる 縦37mm 横95mm 高47mm 大正9年ベルギーの特派大使ウィリアム・タイス夫妻と令嬢を招いた午餐会の記念品。龍頭鷁首とは竜や鷁の頭部を飾り付けた船のことで平安時代から室町時代にかけて宮廷行事に使用されました。鷁は水鳥の一種で、荒波に耐えてよく飛ぶことから水難除けの寓意が込められています。 -

釣燈籠形ボンボニエールつりとうろうがたぼんぼにえーる 縦53mm 横54mm 高48mm 昭和3年昭和大礼大餐第2日夜宴の記念品。大嘗祭で使用される玄木灯籠を象っています。樹皮や木目に見られる凹凸も細やかに再現してあり、木調の自然な味わいを感じさせます。

釣燈籠形ボンボニエールつりとうろうがたぼんぼにえーる 縦53mm 横54mm 高48mm 昭和3年昭和大礼大餐第2日夜宴の記念品。大嘗祭で使用される玄木灯籠を象っています。樹皮や木目に見られる凹凸も細やかに再現してあり、木調の自然な味わいを感じさせます。 -

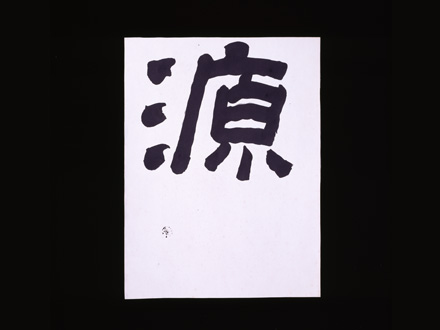

額墨書「源」一字がくぼくしょ「みなもと」いちじ 縦470mm 横350mm 昭和10~30年代吉兆庵美術館の魯山人コレクション第一号作品です。書家魯山人の書にしては、独特な雰囲気がありますが、魯山人は出かけた先で興に乗ると、割り箸を砕いた即席の筆などをふるって作品を遺しました。「源」の字にしては一画多く書かれてありますが、これもご愛嬌なのでしょう。

額墨書「源」一字がくぼくしょ「みなもと」いちじ 縦470mm 横350mm 昭和10~30年代吉兆庵美術館の魯山人コレクション第一号作品です。書家魯山人の書にしては、独特な雰囲気がありますが、魯山人は出かけた先で興に乗ると、割り箸を砕いた即席の筆などをふるって作品を遺しました。「源」の字にしては一画多く書かれてありますが、これもご愛嬌なのでしょう。 -

備前瓢型手鉢びぜんひさごがたてばち 縦235mm 横310mm 高120mm 昭和初期桃山時代から伝わる瓢型の古備前に倣った菓子鉢です。器面には還元焼成されたかせ胡麻がグレーに発色し、そこに表れた牡丹餅もいびつで個性を光らせています。側面には、内側とは対照的に瑞々しい胡麻の味わいとなっています。

備前瓢型手鉢びぜんひさごがたてばち 縦235mm 横310mm 高120mm 昭和初期桃山時代から伝わる瓢型の古備前に倣った菓子鉢です。器面には還元焼成されたかせ胡麻がグレーに発色し、そこに表れた牡丹餅もいびつで個性を光らせています。側面には、内側とは対照的に瑞々しい胡麻の味わいとなっています。 -

色絵糸巻文角平向付いろえいとまきもん かくひらむこうつけ 縦160mm 横160mm 高40mm 昭和20年代後半昔はどこの家庭にもあった色とりどりの糸巻き。この色糸を何色も巻きつけた風情をそのまま意匠として取り込んだ魯山人らしい逸品です。信楽土をタタラ成形したもので、一本一本の糸の描き方や裏面の仕上げ方などに、魯山人の感性の優しさと鋭さをうかがえます。

色絵糸巻文角平向付いろえいとまきもん かくひらむこうつけ 縦160mm 横160mm 高40mm 昭和20年代後半昔はどこの家庭にもあった色とりどりの糸巻き。この色糸を何色も巻きつけた風情をそのまま意匠として取り込んだ魯山人らしい逸品です。信楽土をタタラ成形したもので、一本一本の糸の描き方や裏面の仕上げ方などに、魯山人の感性の優しさと鋭さをうかがえます。 -

貝桶形流水菊花葵紋ボンボニエールかいおけがたりゅうすいきっかあおいもんぼんぼにえーる 縦50mm 横50mm 高60mm 昭和10年北白川宮永久王と祥子妃が大宮御所の晩餐会へ初めて招かれた時の記念品。徳川家から北白川家へ嫁いだ祥子妃にちなみ、菊と葵のモチーフが刻印されています。

貝桶形流水菊花葵紋ボンボニエールかいおけがたりゅうすいきっかあおいもんぼんぼにえーる 縦50mm 横50mm 高60mm 昭和10年北白川宮永久王と祥子妃が大宮御所の晩餐会へ初めて招かれた時の記念品。徳川家から北白川家へ嫁いだ祥子妃にちなみ、菊と葵のモチーフが刻印されています。