倣仁清意雉子香爐

初代 宮川香山(真葛香山)

- 宗家 源吉兆庵 トップ >

- 吉兆庵美術館 >

- コレクション >

- 倣仁清意雉子香爐 初代 宮川香山(真葛香山)

倣仁清意雉子香爐初代 宮川香山(真葛香山)

- ならうにんせいいきじこうろ

- 縦88mm 横277mm 高229mm

- 明治時代

京焼の名工・野々村仁清の国宝「色絵雉香炉」を写した焼物。本歌よりも活き活きとした雉の表情、そして、長い尻尾をゆがませることなく焼き上げる技術は現代においても大変に困難を極めることでしょう。尻尾の裏の部分は空洞になっており、焚いた香が出てくる仕組みになっています。

コレクション

-

油彩「静物画」ゆさい「せいぶつが」 縦365mm 横440mm 昭和後期特に静物画を得意としていた実篤。描かれた花は、水彩とはまた違い、華やかさと渋みを兼ね添えた味わいのある出来です。側に置かれた小物も絶妙な構図となっています。

油彩「静物画」ゆさい「せいぶつが」 縦365mm 横440mm 昭和後期特に静物画を得意としていた実篤。描かれた花は、水彩とはまた違い、華やかさと渋みを兼ね添えた味わいのある出来です。側に置かれた小物も絶妙な構図となっています。 -

三十六佳撰「茸狩・ひな遊・旅路」さんじゅうろっかせん「たけがり・ひなあそび・たびじ」 縦370mm 横750mm 明治25~26年浮世絵師の地位向上のため、江戸時代に人気を博した妖艶な姿の美人画ではなく、歴史的事実に基づいた品格のある美人を描いた年方。このような画風は門下の鏑木清方や池田焦園らに引き継がれました。

三十六佳撰「茸狩・ひな遊・旅路」さんじゅうろっかせん「たけがり・ひなあそび・たびじ」 縦370mm 横750mm 明治25~26年浮世絵師の地位向上のため、江戸時代に人気を博した妖艶な姿の美人画ではなく、歴史的事実に基づいた品格のある美人を描いた年方。このような画風は門下の鏑木清方や池田焦園らに引き継がれました。 -

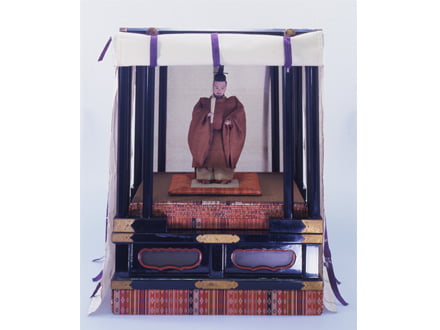

明治天皇人形めいじてんのうにんぎょう 奥行470mm 幅470mm 高650mm 明治~昭和初期明治の即位大礼もしくは大嘗祭(天皇の即位の後に初めて行われる新嘗祭のこと)における明治天皇の姿を表した人形です。身に付けた衣は、平安時代からの装束である黄櫨染御袍で、天皇のみ着用が許された太陽を表す茶色に染められています。

明治天皇人形めいじてんのうにんぎょう 奥行470mm 幅470mm 高650mm 明治~昭和初期明治の即位大礼もしくは大嘗祭(天皇の即位の後に初めて行われる新嘗祭のこと)における明治天皇の姿を表した人形です。身に付けた衣は、平安時代からの装束である黄櫨染御袍で、天皇のみ着用が許された太陽を表す茶色に染められています。 -

三十六佳撰「待女・花見・菊見」さんじゅうろっかせん「まつおんな・はなみ・きくみ」 縦370mm 横750mm 明治24~27年36枚で1セットになった美人画は江戸時代の様々時代の、様々な身分の女性を描いています。当時流行した髪型や着物の柄も見ることができます。吉兆庵美術館コレクションでは36枚全てが揃っています。

三十六佳撰「待女・花見・菊見」さんじゅうろっかせん「まつおんな・はなみ・きくみ」 縦370mm 横750mm 明治24~27年36枚で1セットになった美人画は江戸時代の様々時代の、様々な身分の女性を描いています。当時流行した髪型や着物の柄も見ることができます。吉兆庵美術館コレクションでは36枚全てが揃っています。 -

日本橋區大博馬町参丁目 大丸屋呉服店繁栄圖にほんばしくおおはくばちょうさんちょうめ だいまるやごふくてんはんえいず 縦370mm 横750mm 明治時代こちらの大丸屋の前には電灯や電柱が建てられてあり、行きかう人々は和装と洋装が入り交ざっています。ステッキや帽子、人力車も西洋から伝わった馬車を和風にアレンジした乗り物として、しばしば見られるようになりました。

日本橋區大博馬町参丁目 大丸屋呉服店繁栄圖にほんばしくおおはくばちょうさんちょうめ だいまるやごふくてんはんえいず 縦370mm 横750mm 明治時代こちらの大丸屋の前には電灯や電柱が建てられてあり、行きかう人々は和装と洋装が入り交ざっています。ステッキや帽子、人力車も西洋から伝わった馬車を和風にアレンジした乗り物として、しばしば見られるようになりました。 -

衝立「富士山」ついたて「ふじさん」 縦1010mm 横1170mm 奥320mm 昭和17年頃富士山を俯瞰した景色を漆で描いた衝立です。周辺の細かい描写がないことが、かえって威風堂々とした山の姿を引き立てます。他の作品には見られない、琳派を意識した銘は画家としての表現者を意味しているのでしょう。

衝立「富士山」ついたて「ふじさん」 縦1010mm 横1170mm 奥320mm 昭和17年頃富士山を俯瞰した景色を漆で描いた衝立です。周辺の細かい描写がないことが、かえって威風堂々とした山の姿を引き立てます。他の作品には見られない、琳派を意識した銘は画家としての表現者を意味しているのでしょう。 -

備前耳付水指びぜんみみつきみずさし 径270mm 高194mm 昭和時代ぽってりと上部に厚みを持たせた胴部の両脇には、ふんわりとした耳が取り付けた親しみのわくフォルム。抜け、焦げ、胡麻だれと一つの作品で変化に富んだ景色が見られる贅沢な水指となっています。茶陶の名品を生んだ素山の作品の中でもひときわ強烈な存在感を放つ傑作です。

備前耳付水指びぜんみみつきみずさし 径270mm 高194mm 昭和時代ぽってりと上部に厚みを持たせた胴部の両脇には、ふんわりとした耳が取り付けた親しみのわくフォルム。抜け、焦げ、胡麻だれと一つの作品で変化に富んだ景色が見られる贅沢な水指となっています。茶陶の名品を生んだ素山の作品の中でもひときわ強烈な存在感を放つ傑作です。 -

九谷風徳利径65mm 高145mm 昭和10年頃数ある徳利の中でも最も端正に仕上げられたものです。丁寧な九谷の絵付けに見られるのは、河骨という植物。沼や沢に自生する多年草で夏に黄色い花を咲かせます。この河骨は古くから家紋にも使用されてきた植物ですが、これをモチーフ化させて、端正な中にも遊び心表現しています。

九谷風徳利径65mm 高145mm 昭和10年頃数ある徳利の中でも最も端正に仕上げられたものです。丁寧な九谷の絵付けに見られるのは、河骨という植物。沼や沢に自生する多年草で夏に黄色い花を咲かせます。この河骨は古くから家紋にも使用されてきた植物ですが、これをモチーフ化させて、端正な中にも遊び心表現しています。 -

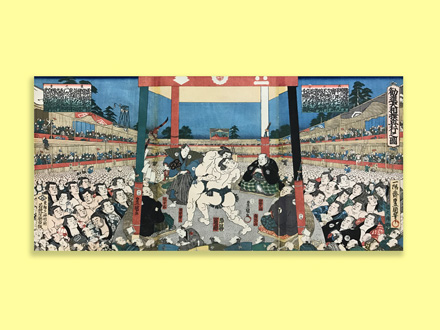

勧進大相撲興行之図かんじんおおずもうこうぎょうのず 縦370mm 横750mm 江戸後期この相撲絵は江戸の両国で行われた勧進相撲の様子を描いたものです。画面中央には第12代横綱・陣幕久五郎と関脇・荒鹿大五郎が相撲を行っている様子が描かれています。

勧進大相撲興行之図かんじんおおずもうこうぎょうのず 縦370mm 横750mm 江戸後期この相撲絵は江戸の両国で行われた勧進相撲の様子を描いたものです。画面中央には第12代横綱・陣幕久五郎と関脇・荒鹿大五郎が相撲を行っている様子が描かれています。 -

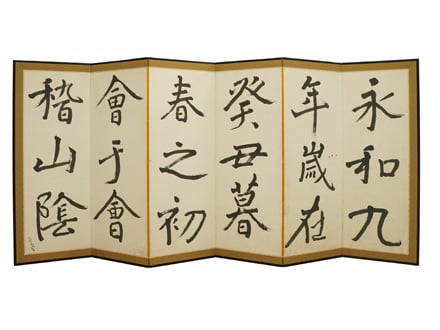

屏風「蘭亭序」びょうぶ「らんていじょ」 縦1750mm 横3900mm 昭和24~30年頃「蘭亭序」とは、中国の書聖として知られる王羲之の最高傑作である漢文のことです。その作品を魯山人が臨書したものです。東晋の永和9年(353年)3月、会稽郊外の蘭亭(紹興県西南)に集まった王羲之、謝安ら四十一人の一流文士が森や竹林の下をまがりくねってゆく流れに盃を浮かべて即興の詩を詠じては飲み楽しんだときの様子を書いています。

屏風「蘭亭序」びょうぶ「らんていじょ」 縦1750mm 横3900mm 昭和24~30年頃「蘭亭序」とは、中国の書聖として知られる王羲之の最高傑作である漢文のことです。その作品を魯山人が臨書したものです。東晋の永和9年(353年)3月、会稽郊外の蘭亭(紹興県西南)に集まった王羲之、謝安ら四十一人の一流文士が森や竹林の下をまがりくねってゆく流れに盃を浮かべて即興の詩を詠じては飲み楽しんだときの様子を書いています。 -

仁清意鳳凰雲透し香爐にんせいいほうおうくもすかしこうろ 縦100mm 横100mm 高148mm 大正時代細やかな絵付けと見事なプロポーション、そして鳳凰の羽と雲を透かし彫で表した初代香山の抜群の表現力が窺える作品です。小さな作品でありながらも、品格と気品に満ちた鳳凰に圧倒される出ばえです。

仁清意鳳凰雲透し香爐にんせいいほうおうくもすかしこうろ 縦100mm 横100mm 高148mm 大正時代細やかな絵付けと見事なプロポーション、そして鳳凰の羽と雲を透かし彫で表した初代香山の抜群の表現力が窺える作品です。小さな作品でありながらも、品格と気品に満ちた鳳凰に圧倒される出ばえです。 -

御所人形 武者ごしょにんぎょう むしゃ 縦190mm 横330mm 高580mm 江戸時代後期江戸徳川家の旧蔵品。御所人形の中でも最も朗らかな表情を浮かべる武者人形ですが、腰には刀を二本携帯しています。武者の姿をした御所人形は他に例がありませんが、葵の紋をあしらった武家らしい衣裳を身にまとっています。

御所人形 武者ごしょにんぎょう むしゃ 縦190mm 横330mm 高580mm 江戸時代後期江戸徳川家の旧蔵品。御所人形の中でも最も朗らかな表情を浮かべる武者人形ですが、腰には刀を二本携帯しています。武者の姿をした御所人形は他に例がありませんが、葵の紋をあしらった武家らしい衣裳を身にまとっています。 -

色釉手赤絵付水瓶いろゆうであかえつけすいびょう 縦110mm 横190mm 高165mm 明治時代機能的でシンプルなデザインをいうアールデコは建物や家具、工芸品にも取り入れられるようになりました。アールデコの特徴である連続したパターンや直線的なデザインは現代でも人気があるように、こちらの水瓶もおよそ百年前に制作されたとは思えないほどの洗練されたデザインとなっています。

色釉手赤絵付水瓶いろゆうであかえつけすいびょう 縦110mm 横190mm 高165mm 明治時代機能的でシンプルなデザインをいうアールデコは建物や家具、工芸品にも取り入れられるようになりました。アールデコの特徴である連続したパターンや直線的なデザインは現代でも人気があるように、こちらの水瓶もおよそ百年前に制作されたとは思えないほどの洗練されたデザインとなっています。 -

白陶極彩色鳳凰置物はくとうごくさいしきほうおうおきもの 縦130mm 横185mm 高215mm 明治〜昭和初期近年ブームとなった伊藤若冲の「老松白鳳図」に描かれた白鳳をそのまま立体化させたような置物です。羽毛の一本一本に全く狂いがありません。若冲作品を見てのことか、長い尾の先端には若冲特有のハート模様が再現してあります。若冲は平面の超絶技巧として称されていますが、横浜真葛焼はまさに立体の超絶技巧なのです。

白陶極彩色鳳凰置物はくとうごくさいしきほうおうおきもの 縦130mm 横185mm 高215mm 明治〜昭和初期近年ブームとなった伊藤若冲の「老松白鳳図」に描かれた白鳳をそのまま立体化させたような置物です。羽毛の一本一本に全く狂いがありません。若冲作品を見てのことか、長い尾の先端には若冲特有のハート模様が再現してあります。若冲は平面の超絶技巧として称されていますが、横浜真葛焼はまさに立体の超絶技巧なのです。 -

軸紙本「卯月の頃」じくしほん「うげつのころ」 縦459mm 横521mm 大正時代鶯の姿を目で追う美人。春の訪れを待っていたかのように微笑んでいます。着物に目を転ずれば、淡い紫と黄色のグラデーション。下から覗く赤い長襦袢は、松園が好んで描いた女性の若々しさを表すときに用いた技です。

軸紙本「卯月の頃」じくしほん「うげつのころ」 縦459mm 横521mm 大正時代鶯の姿を目で追う美人。春の訪れを待っていたかのように微笑んでいます。着物に目を転ずれば、淡い紫と黄色のグラデーション。下から覗く赤い長襦袢は、松園が好んで描いた女性の若々しさを表すときに用いた技です。