元禄人物置品

初代 宮川香山(真葛香山)

- 宗家 源吉兆庵 トップ >

- 吉兆庵美術館 >

- コレクション >

- 元禄人物置品 初代 宮川香山(真葛香山)

元禄人物置品初代 宮川香山(真葛香山)

- げんろくじんぶつおきしな

- 人形:縦160mm 横310mm 高240mm 犬:縦40mm 横100mm 高50mm

- 明治時代

犬を仲良く愛でる親子。ここにある「狆(ちん)」という犬種は高貴な人々に飼われ、とくに珍重されていました。元禄時代は江戸時代の中でも文化がもっとも発展した時代で、着物や帯の絵柄も当時の流行を反映させています。女性のたおやかさを表現した気品あふれる逸品となっています。

コレクション

-

雅楽兜形ボンボニエールががくかぶとがたぼんぼにえーる 縦67mm 横65mm 高50mm 昭和9年皇太子殿下(上皇陛下)御誕生祝宴の記念品。この日には、雅楽の舞が披露されたことが容易に想像できます。兜の上部を上に引っ張り上げると、空洞がありごく小さな菓子を入れることができます。

雅楽兜形ボンボニエールががくかぶとがたぼんぼにえーる 縦67mm 横65mm 高50mm 昭和9年皇太子殿下(上皇陛下)御誕生祝宴の記念品。この日には、雅楽の舞が披露されたことが容易に想像できます。兜の上部を上に引っ張り上げると、空洞がありごく小さな菓子を入れることができます。 -

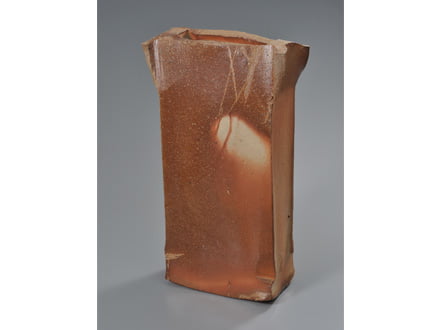

備前角花生びぜんかくはないけ 縦115mm 横210mm 高450mm 平成時代花生というタイトルをつけながら、オブジェとしての存在感も放つ作品。特異な造形感覚で力強く立ち上げた土にさりげない緋襷模様と白い素地が光ります。伝統に造形を求めた淳の渾身一作です。

備前角花生びぜんかくはないけ 縦115mm 横210mm 高450mm 平成時代花生というタイトルをつけながら、オブジェとしての存在感も放つ作品。特異な造形感覚で力強く立ち上げた土にさりげない緋襷模様と白い素地が光ります。伝統に造形を求めた淳の渾身一作です。 -

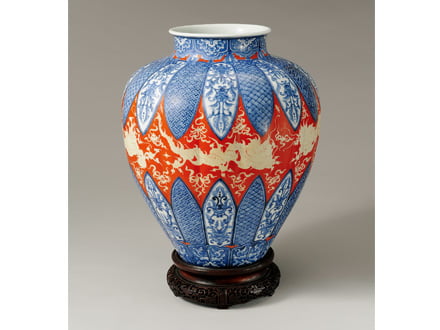

乾隆釉意水瓶けんりゅうゆういすいびょう 縦110mm 横200mm 高197mm 明治時代乾隆帝による治世は、清王朝において絶頂期として知られ、軍事的にも、文化的にも飛躍的な発展が遂げられました。華やかな色彩を好んだ乾隆帝の嗜好や皇帝を表す龍の取っ手に合わせて、当時世界的に流行していたアールデコ様式の直線美も描かれ、東西を統合させた斬新なデザインとなっています。

乾隆釉意水瓶けんりゅうゆういすいびょう 縦110mm 横200mm 高197mm 明治時代乾隆帝による治世は、清王朝において絶頂期として知られ、軍事的にも、文化的にも飛躍的な発展が遂げられました。華やかな色彩を好んだ乾隆帝の嗜好や皇帝を表す龍の取っ手に合わせて、当時世界的に流行していたアールデコ様式の直線美も描かれ、東西を統合させた斬新なデザインとなっています。 -

軸紙本「卯月の頃」じくしほん「うげつのころ」 縦459mm 横521mm 大正時代鶯の姿を目で追う美人。春の訪れを待っていたかのように微笑んでいます。着物に目を転ずれば、淡い紫と黄色のグラデーション。下から覗く赤い長襦袢は、松園が好んで描いた女性の若々しさを表すときに用いた技です。

軸紙本「卯月の頃」じくしほん「うげつのころ」 縦459mm 横521mm 大正時代鶯の姿を目で追う美人。春の訪れを待っていたかのように微笑んでいます。着物に目を転ずれば、淡い紫と黄色のグラデーション。下から覗く赤い長襦袢は、松園が好んで描いた女性の若々しさを表すときに用いた技です。 -

立雛たちびな 男雛:縦45mm 横200mm 高480mm 女雛:縦45mm 横85mm 高375mm 明治~昭和初期この立雛は、切れ長の目元とおちょぼ口で、独特の愛らしさをたたえる次郎左衛門雛の顔が用いられています。金箔が多く用いられた豪華な作りとなっています。

立雛たちびな 男雛:縦45mm 横200mm 高480mm 女雛:縦45mm 横85mm 高375mm 明治~昭和初期この立雛は、切れ長の目元とおちょぼ口で、独特の愛らしさをたたえる次郎左衛門雛の顔が用いられています。金箔が多く用いられた豪華な作りとなっています。 -

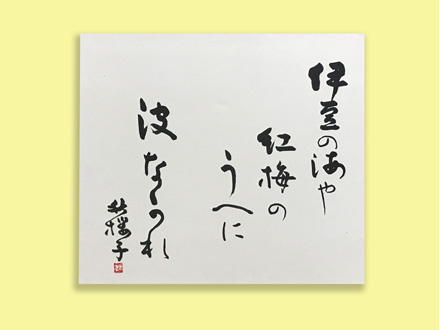

伊豆の海やいずのうみや 縦305mm 横345mm 昭和時代「伊豆の海や 紅梅のうへに 波なかれ」

伊豆の海やいずのうみや 縦305mm 横345mm 昭和時代「伊豆の海や 紅梅のうへに 波なかれ」

秋桜子は高濱虚子に師事し、文芸雑誌「ホトトギス」では新風を吹かせましたが、その後、俳句雑誌「馬酔木」にて言葉豊かな抒情の世界を表現していきました。 -

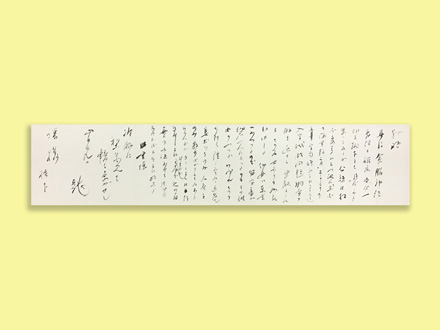

松岡譲宛書簡まつおかゆずるあてしょかん 縦180mm 横830mm 大正10年頃龍之介の友人であり、小説家を志していた松岡譲宛の書簡。後に、夏目漱石の長女である筆子の夫となった人物です。龍之介は体調を崩しながらも、小説への意気込みを綴っています。

松岡譲宛書簡まつおかゆずるあてしょかん 縦180mm 横830mm 大正10年頃龍之介の友人であり、小説家を志していた松岡譲宛の書簡。後に、夏目漱石の長女である筆子の夫となった人物です。龍之介は体調を崩しながらも、小説への意気込みを綴っています。 -

入隅箱型鳥居杉木立文ボンボニエールいりすみはこがたとりいすぎこだちもんぼんぼにえーる 縦58mm 横43mm 高22mm 昭和10年澄宮崇仁親王(三笠宮)殿下成年式内宴の記念品。澄宮崇仁親王のお印である若杉を景色に用いて鳥居を描き、荘厳な雰囲気と絶妙な構図が楽しめる小箱となっています。

入隅箱型鳥居杉木立文ボンボニエールいりすみはこがたとりいすぎこだちもんぼんぼにえーる 縦58mm 横43mm 高22mm 昭和10年澄宮崇仁親王(三笠宮)殿下成年式内宴の記念品。澄宮崇仁親王のお印である若杉を景色に用いて鳥居を描き、荘厳な雰囲気と絶妙な構図が楽しめる小箱となっています。 -

伊賀うつし蟹付花瓶いがうつしかにつきかびん 縦232mm 横254mm 高213mm 明治〜昭和初期自然釉として知られる伊賀焼ですが、施釉の技法をとって、素肌の素朴な味わいと淡いグリーン釉のコントラストを作り出しています。口縁を這う蟹には、甲羅や足に施された細部に至る丁寧な筆づかいを見ることができます。

伊賀うつし蟹付花瓶いがうつしかにつきかびん 縦232mm 横254mm 高213mm 明治〜昭和初期自然釉として知られる伊賀焼ですが、施釉の技法をとって、素肌の素朴な味わいと淡いグリーン釉のコントラストを作り出しています。口縁を這う蟹には、甲羅や足に施された細部に至る丁寧な筆づかいを見ることができます。 -

六葉花弁形香合型鴛鴦文ボンボニエールろくようかべんがたこうごうがたおしどりもんぼんぼにえーる 縦65mm 横65mm 高21mm 大正5年皇太子殿下(昭和天皇)立太子礼の記念品。正式に皇太子となる立太子礼では、儀式の際に着用する黄丹袍があり、鴛鴦丸に窠形(瓜を輪切りにした形)であるこちらの文様がパターン化させて染めてあります。

六葉花弁形香合型鴛鴦文ボンボニエールろくようかべんがたこうごうがたおしどりもんぼんぼにえーる 縦65mm 横65mm 高21mm 大正5年皇太子殿下(昭和天皇)立太子礼の記念品。正式に皇太子となる立太子礼では、儀式の際に着用する黄丹袍があり、鴛鴦丸に窠形(瓜を輪切りにした形)であるこちらの文様がパターン化させて染めてあります。 -

古備前種壷水指こびぜんたねつぼみずさし 径162mm 高180mm 桃山時代元来、種壷として使用する目的で制作された壷ですが、蓋を取り付けて水指に見立てたものです。桃山時代では、このように当初の使用目的から離れて、茶道具に「見立てる」ことが流行しました。

古備前種壷水指こびぜんたねつぼみずさし 径162mm 高180mm 桃山時代元来、種壷として使用する目的で制作された壷ですが、蓋を取り付けて水指に見立てたものです。桃山時代では、このように当初の使用目的から離れて、茶道具に「見立てる」ことが流行しました。 -

日本橋區大博馬町参丁目 大丸屋呉服店繁栄圖にほんばしくおおはくばちょうさんちょうめ だいまるやごふくてんはんえいず 縦370mm 横750mm 明治時代こちらの大丸屋の前には電灯や電柱が建てられてあり、行きかう人々は和装と洋装が入り交ざっています。ステッキや帽子、人力車も西洋から伝わった馬車を和風にアレンジした乗り物として、しばしば見られるようになりました。

日本橋區大博馬町参丁目 大丸屋呉服店繁栄圖にほんばしくおおはくばちょうさんちょうめ だいまるやごふくてんはんえいず 縦370mm 横750mm 明治時代こちらの大丸屋の前には電灯や電柱が建てられてあり、行きかう人々は和装と洋装が入り交ざっています。ステッキや帽子、人力車も西洋から伝わった馬車を和風にアレンジした乗り物として、しばしば見られるようになりました。 -

真葛焼赤磁壷式花瓶まくずやきせきじつぼしきかびん 径300mm 高370mm 明治時代こちらの壷は上から内側を覗き込むと、外の白い肌の部分から光を通してしまうほど薄く軽量な作りとなっています。清朝に隆盛を極めた景徳鎮窯では、薄くて軽い磁器が作られ、この特徴を取り入れようと苦心した作品です。花瓶の中央部には龍が彫刻され、細かい毛並みや鱗に繊細な技巧が感じられます。

真葛焼赤磁壷式花瓶まくずやきせきじつぼしきかびん 径300mm 高370mm 明治時代こちらの壷は上から内側を覗き込むと、外の白い肌の部分から光を通してしまうほど薄く軽量な作りとなっています。清朝に隆盛を極めた景徳鎮窯では、薄くて軽い磁器が作られ、この特徴を取り入れようと苦心した作品です。花瓶の中央部には龍が彫刻され、細かい毛並みや鱗に繊細な技巧が感じられます。 -

軸絹本「牡丹図」じくけんぽん「ぼたんず」 縦447mm 横560mm 昭和17年頃深みのある色彩と濃淡を駆使しながら、牡丹のふんわりとした様と複雑に重なりあう葉を描いています。右にある漢詩は13世紀の中国・南宋で活躍した石田法薫禅師の句を引用したものです。牡丹が一日真っ赤に咲けば、皆その美しさに酔いしれるといった意になっています。

軸絹本「牡丹図」じくけんぽん「ぼたんず」 縦447mm 横560mm 昭和17年頃深みのある色彩と濃淡を駆使しながら、牡丹のふんわりとした様と複雑に重なりあう葉を描いています。右にある漢詩は13世紀の中国・南宋で活躍した石田法薫禅師の句を引用したものです。牡丹が一日真っ赤に咲けば、皆その美しさに酔いしれるといった意になっています。 -

於里扁木の葉皿おりべこのはざら 縦110mm 横230mm 高28mm 昭和30年頃人類が最初に食べ物を盛ったのは木の葉だったということから、焼物で木の葉の造形を作り出しています。本物の植物を使用せずして、緑葉のみずみずしさと共に料理を提供できる、他の作家には見られない、料理人ならではの発想の元で作られた作品です。

於里扁木の葉皿おりべこのはざら 縦110mm 横230mm 高28mm 昭和30年頃人類が最初に食べ物を盛ったのは木の葉だったということから、焼物で木の葉の造形を作り出しています。本物の植物を使用せずして、緑葉のみずみずしさと共に料理を提供できる、他の作家には見られない、料理人ならではの発想の元で作られた作品です。