乾山風椿絵鉢

北大路魯山人

- 宗家 源吉兆庵 トップ >

- 吉兆庵美術館 >

- コレクション >

- 乾山風椿絵鉢 北大路魯山人

乾山風椿絵鉢北大路魯山人

- けんざんふうつばきえばち

- 口径245mm 高115mm

- 昭和13年頃

鉢にぽってりとした筆遣いで椿の花を描きだした、魯山人の代表といわれる作品です。動植物を抽象的な意匠に仕上げる琳派の作風に影響を受けたもので、古い名品をそばにおいて学びながら制作をおこなった、魯山人ならではの技がこの作品には表現されています。

コレクション

-

仁清写狐乃嫁入茶碗にんせいうつしきつねのよめいりちゃわん 径120mm 高72mm 明治時代こちらの茶碗は、器を初代香山、絵付けを日本画の大家・下村観山によるものです。観山による絵付けは、普段茶碗に見られる吉祥文や花鳥風月といった絵柄とはひと味違い、夏の象徴として雨の中を嫁入りする狐を描き、日本画の繊細な筆遣いを楽しむことができます。この茶碗の他にも、季節によって描かれた茶碗が8種コレクションに揃っています。

仁清写狐乃嫁入茶碗にんせいうつしきつねのよめいりちゃわん 径120mm 高72mm 明治時代こちらの茶碗は、器を初代香山、絵付けを日本画の大家・下村観山によるものです。観山による絵付けは、普段茶碗に見られる吉祥文や花鳥風月といった絵柄とはひと味違い、夏の象徴として雨の中を嫁入りする狐を描き、日本画の繊細な筆遣いを楽しむことができます。この茶碗の他にも、季節によって描かれた茶碗が8種コレクションに揃っています。 -

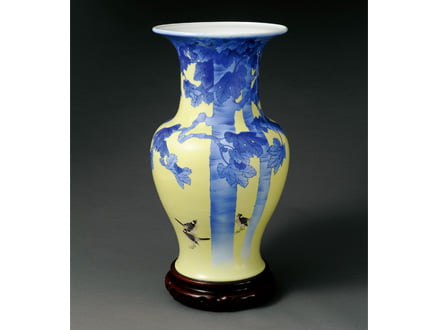

黄釉染付桑に群鳥の図おうゆうそめつけくわにぐんちょうのず 径260mm 高500mm 明治〜昭和初期補色関係にある黄色と青は見事なコントラストの効果を生みます。さまざまな釉薬を使いこなす横浜真葛窯ですが、あえて桑の木を染付の青一色で描くことで気品が漂うデザインとなっています。同時に葉の重なり合いや幹の凹凸を、水彩画を描くように表現された、滑らかなグラデーションも最大の見どころです。

黄釉染付桑に群鳥の図おうゆうそめつけくわにぐんちょうのず 径260mm 高500mm 明治〜昭和初期補色関係にある黄色と青は見事なコントラストの効果を生みます。さまざまな釉薬を使いこなす横浜真葛窯ですが、あえて桑の木を染付の青一色で描くことで気品が漂うデザインとなっています。同時に葉の重なり合いや幹の凹凸を、水彩画を描くように表現された、滑らかなグラデーションも最大の見どころです。 -

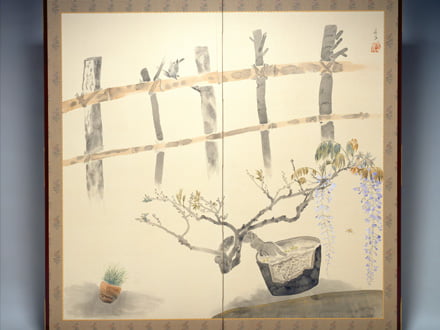

屏風「藤花図」びょうぶ「ふじはなず」 縦1600mm 横1700mm 昭和17年頃独特な構図の中で、詳細に描かれた藤の鉢。鉢から伸びた根は生命力を感じさせます。誰から習うわけでもなく、独自の美意識の中で描かれた屏風には、琳派が得意としたたらし込みの技法も見ることができます。周りを飛ぶ鳥や蜂が愛嬌を添えています。

屏風「藤花図」びょうぶ「ふじはなず」 縦1600mm 横1700mm 昭和17年頃独特な構図の中で、詳細に描かれた藤の鉢。鉢から伸びた根は生命力を感じさせます。誰から習うわけでもなく、独自の美意識の中で描かれた屏風には、琳派が得意としたたらし込みの技法も見ることができます。周りを飛ぶ鳥や蜂が愛嬌を添えています。 -

備前広口鶴首花入びぜんひろくちつるくびはないれ 径204mm 高261mm 昭和54年ウド(運道、初戸)最前列上段に置かれて焼成された作品で、とどまり切れなかった自然釉が柳状に流れ下っています。プロポーションの美しい曲線美と、豪快に流れる胡麻だれが強い印象を与えます。

備前広口鶴首花入びぜんひろくちつるくびはないれ 径204mm 高261mm 昭和54年ウド(運道、初戸)最前列上段に置かれて焼成された作品で、とどまり切れなかった自然釉が柳状に流れ下っています。プロポーションの美しい曲線美と、豪快に流れる胡麻だれが強い印象を与えます。 -

古帖佐意香爐こちょうさいこうろ 縦83mm 横83mm 高115mm 明治時代古帖佐とは、薩摩焼の源流の焼物を指します。初代香山は幼少の頃、体が病弱であったため、絵師・三代目大雅堂(池大雅の弟子)の元へ通わせ絵画を習わせました。岩山の険しさや松の枝振りに文人画の趣きが窺え、香炉でありながら絵画としても楽しめる逸品です。

古帖佐意香爐こちょうさいこうろ 縦83mm 横83mm 高115mm 明治時代古帖佐とは、薩摩焼の源流の焼物を指します。初代香山は幼少の頃、体が病弱であったため、絵師・三代目大雅堂(池大雅の弟子)の元へ通わせ絵画を習わせました。岩山の険しさや松の枝振りに文人画の趣きが窺え、香炉でありながら絵画としても楽しめる逸品です。 -

青海色釉彫刻海老図花瓶あおうみしきゆうちょうこくえびずかびん 径288mm 高271mm 昭和10年代伊勢海老の部分に素地を盛って彫りを施した花瓶。二代宮川香山の遺作となる作品で、背景の釉下彩と伊勢海老の立体的な彫りが融合した興味深い作品です。恐らく初代宮川香山の「蟹彫刻真葛窯変壷花活」を意識して作られているのではないでしょうか。殻の固くてトゲが密集した部分に目が留まります。青海色釉という名称どおり、海の底の静かな情景を思わせます。

青海色釉彫刻海老図花瓶あおうみしきゆうちょうこくえびずかびん 径288mm 高271mm 昭和10年代伊勢海老の部分に素地を盛って彫りを施した花瓶。二代宮川香山の遺作となる作品で、背景の釉下彩と伊勢海老の立体的な彫りが融合した興味深い作品です。恐らく初代宮川香山の「蟹彫刻真葛窯変壷花活」を意識して作られているのではないでしょうか。殻の固くてトゲが密集した部分に目が留まります。青海色釉という名称どおり、海の底の静かな情景を思わせます。 -

銀三彩輪花鉢ぎんさんさいりんかばち 口径225mm 高95mm 昭和26~33年頃中東の焼物に見られる銀彩の技法は、魯山人が得意とした独特の技です。焼き上がりの悪い作品であっても、魯山人はそれを廃棄せずに、銀彩を塗って焼きなおすことで新しい味わいをもつ作品に再生させました。見込みに描かれた蟹の絵付けが作品に華をそえています。

銀三彩輪花鉢ぎんさんさいりんかばち 口径225mm 高95mm 昭和26~33年頃中東の焼物に見られる銀彩の技法は、魯山人が得意とした独特の技です。焼き上がりの悪い作品であっても、魯山人はそれを廃棄せずに、銀彩を塗って焼きなおすことで新しい味わいをもつ作品に再生させました。見込みに描かれた蟹の絵付けが作品に華をそえています。 -

丸型香合型松喰鶴文ボンボニエールまるがたこうごうがたまつくいつるもんぼんぼにえーる 径52mm 高18mm 大正8年皇太子殿下(昭和天皇)成年式午餐の記念品。鶴が松の枝をくわえたモチーフ。西洋で鳩がオリーブの枝をくわえているデザインは復活を表し、この縁起にちなんで日本でも和様化させたものだと伝わっています。

丸型香合型松喰鶴文ボンボニエールまるがたこうごうがたまつくいつるもんぼんぼにえーる 径52mm 高18mm 大正8年皇太子殿下(昭和天皇)成年式午餐の記念品。鶴が松の枝をくわえたモチーフ。西洋で鳩がオリーブの枝をくわえているデザインは復活を表し、この縁起にちなんで日本でも和様化させたものだと伝わっています。 -

地球儀形ボンボニエールちきゅうぎがたぼんぼにえーる 縦55mm 横55mm 高110mm 昭和6年高松宮殿下外遊の記念品。海外にまつわるデザインが見られ、かなり精度の高い世界地図が表面に施されています。地球儀の台座には、喜久子妃殿下のお印である撫子が刻印されています。

地球儀形ボンボニエールちきゅうぎがたぼんぼにえーる 縦55mm 横55mm 高110mm 昭和6年高松宮殿下外遊の記念品。海外にまつわるデザインが見られ、かなり精度の高い世界地図が表面に施されています。地球儀の台座には、喜久子妃殿下のお印である撫子が刻印されています。 -

三十六佳撰「茸狩・ひな遊・旅路」さんじゅうろっかせん「たけがり・ひなあそび・たびじ」 縦370mm 横750mm 明治25~26年浮世絵師の地位向上のため、江戸時代に人気を博した妖艶な姿の美人画ではなく、歴史的事実に基づいた品格のある美人を描いた年方。このような画風は門下の鏑木清方や池田焦園らに引き継がれました。

三十六佳撰「茸狩・ひな遊・旅路」さんじゅうろっかせん「たけがり・ひなあそび・たびじ」 縦370mm 横750mm 明治25~26年浮世絵師の地位向上のため、江戸時代に人気を博した妖艶な姿の美人画ではなく、歴史的事実に基づいた品格のある美人を描いた年方。このような画風は門下の鏑木清方や池田焦園らに引き継がれました。 -

古備前擂鉢こびぜんすりばち 縦280mm 横310mm 高126mm 室町時代後期備前焼800年の歴史の中で、最も多く生産されたのは壺・擂鉢・大甕などに代表される生活雑器です。丈夫で土味・焼け味も好ましい資質に加え、壺・大甕は水・酒・穀物・漬け物などの保存に適し、擂鉢の擂り目はいつまでも消えませんでした。耐火度がやや低い土を、日数をかけてじっくり焼き締めた備前焼擂鉢は、室町時代にはすでにその丈夫さが定評を得て、西日本を中心に全国へ販路を広げていました。

古備前擂鉢こびぜんすりばち 縦280mm 横310mm 高126mm 室町時代後期備前焼800年の歴史の中で、最も多く生産されたのは壺・擂鉢・大甕などに代表される生活雑器です。丈夫で土味・焼け味も好ましい資質に加え、壺・大甕は水・酒・穀物・漬け物などの保存に適し、擂鉢の擂り目はいつまでも消えませんでした。耐火度がやや低い土を、日数をかけてじっくり焼き締めた備前焼擂鉢は、室町時代にはすでにその丈夫さが定評を得て、西日本を中心に全国へ販路を広げていました。 -

軸紙本「三舟の書」じくしほん「さんしゅうのしょ」 縦1370mm 横315mm 江戸時代後期江戸末期の幕臣で名前の語尾に舟がつくことから、「幕末の三舟」として知られる三名の書です。

軸紙本「三舟の書」じくしほん「さんしゅうのしょ」 縦1370mm 横315mm 江戸時代後期江戸末期の幕臣で名前の語尾に舟がつくことから、「幕末の三舟」として知られる三名の書です。

庭下黄花一酔月 高橋泥舟

煙開蘭葉香風暖 山岡鉄舟

恭己毎従儉清心常保真 勝海舟 -

絵志野杭文四方臺鉢えしのこうもんよほうだいばち 縦285mm 横285mm 高75mm 昭和29年頃魯山人は、志野を純日本陶器として高く評価しました。得意とした志野の四方鉢に、鉄絵で杭文が施され、そこに高台が取り付けられた希少な作品です。この高台にも三角形の透かしが彫り込んであり、モダンな風情を感じさせます。

絵志野杭文四方臺鉢えしのこうもんよほうだいばち 縦285mm 横285mm 高75mm 昭和29年頃魯山人は、志野を純日本陶器として高く評価しました。得意とした志野の四方鉢に、鉄絵で杭文が施され、そこに高台が取り付けられた希少な作品です。この高台にも三角形の透かしが彫り込んであり、モダンな風情を感じさせます。 -

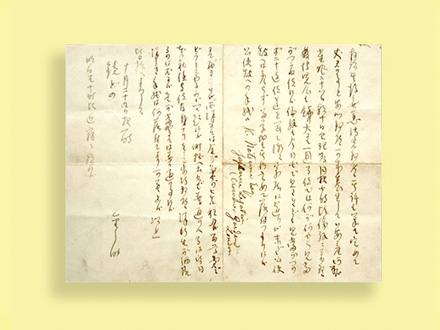

鏡子夫人宛書簡きょうこふじんあてしょかん 明治33年10月30日夏目漱石がイギリス留学へ向かう途中に夫人宛てにしたためたもの。家族の安否を気遣いながら、途中で寄ったパリ万博の感想やロンドンの人々が身に付ける立派な服装のことを書き記しています。

鏡子夫人宛書簡きょうこふじんあてしょかん 明治33年10月30日夏目漱石がイギリス留学へ向かう途中に夫人宛てにしたためたもの。家族の安否を気遣いながら、途中で寄ったパリ万博の感想やロンドンの人々が身に付ける立派な服装のことを書き記しています。 -

捺字白釉鉢なつじはくゆうばち 口径210mm 高110mm 昭和2年頃京都の陶工・河村蜻山の窯で制作した初期作品です。鉢の器胎は蜻山が制作し、魯山人は得意の篆刻の技法を用いて、鉢の周囲にある文字を捺印しています。まだ自分の窯を持たない時期に制作された、美食倶楽部から星岡茶寮への過渡期の作品です。

捺字白釉鉢なつじはくゆうばち 口径210mm 高110mm 昭和2年頃京都の陶工・河村蜻山の窯で制作した初期作品です。鉢の器胎は蜻山が制作し、魯山人は得意の篆刻の技法を用いて、鉢の周囲にある文字を捺印しています。まだ自分の窯を持たない時期に制作された、美食倶楽部から星岡茶寮への過渡期の作品です。