御所人形 金太郎

- 宗家 源吉兆庵 トップ >

- 吉兆庵美術館 >

- コレクション >

- 御所人形 金太郎

御所人形 金太郎

- ごしょにんぎょう きんたろう

- 縦460mm 横500mm 高500mm

- 江戸時代後期

御所人形「金太郎」は、13歳で将軍職に就き、21歳で亡くなった悲運の十四代将軍、徳川家茂公の御所有とされています。大型の裸童人形は大変に珍しい形式で、男子を祝う迫力に満ちた作品になっています。

コレクション

-

備前緋襷大皿びぜんひだすきおおざら 径372mm 高91mm 昭和30年代分厚くどっしりとした大皿の器胎に赤々と燃えるような緋襷。作品同士の付着を防ぐため、藁を敷いて重ね焼きしたものです。鯛の塩焼きやちらし寿司がよく合い、料理を引き立てる備前焼の魅力を感じさせます。

備前緋襷大皿びぜんひだすきおおざら 径372mm 高91mm 昭和30年代分厚くどっしりとした大皿の器胎に赤々と燃えるような緋襷。作品同士の付着を防ぐため、藁を敷いて重ね焼きしたものです。鯛の塩焼きやちらし寿司がよく合い、料理を引き立てる備前焼の魅力を感じさせます。 -

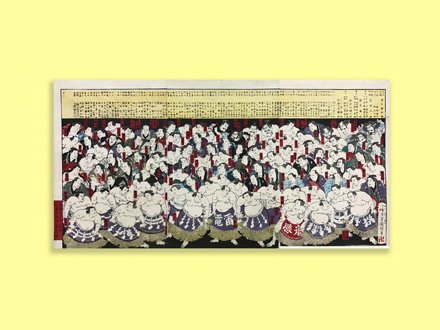

勇力関取鏡ゆうりょくせきとりかがみ 縦370mm 横750mm 江戸後期~明治時代相撲の起源で古事記や日本書紀に登場する野見宿禰と當麻蹶速をはじめ、歴代の横綱や名力士たちが顔を並べています。その中でも史上最強といわれた雷電が中心に立っています。

勇力関取鏡ゆうりょくせきとりかがみ 縦370mm 横750mm 江戸後期~明治時代相撲の起源で古事記や日本書紀に登場する野見宿禰と當麻蹶速をはじめ、歴代の横綱や名力士たちが顔を並べています。その中でも史上最強といわれた雷電が中心に立っています。 -

備前金ツクロイ四方尺鉢びぜんきんつくろいよほうしゃくばち 縦340mm 横340mm 高51mm 昭和29−33年土と火の自然の成り立ちによって様々な表情をみせる備前焼の特徴がよくでている作品です。斜めにずらした「抜け」が面白く、大きく入ったヒビにも金を繕って景色にしています。キズでさえも趣きに変えてしまうのは、食器として実用の美を追求していた魯山人ならではの発想です。

備前金ツクロイ四方尺鉢びぜんきんつくろいよほうしゃくばち 縦340mm 横340mm 高51mm 昭和29−33年土と火の自然の成り立ちによって様々な表情をみせる備前焼の特徴がよくでている作品です。斜めにずらした「抜け」が面白く、大きく入ったヒビにも金を繕って景色にしています。キズでさえも趣きに変えてしまうのは、食器として実用の美を追求していた魯山人ならではの発想です。 -

備前牡丹獅子香炉びぜんぼたんじしこうろ 縦88mm 横134mm 高177mm 昭和初期しなやかな獅子の身体には豊かな巻き毛が踊ります。牡丹に目を向けると、花脈と葉脈の一本一本に渡って抜け目のないヘラ使いが見られます。牡丹の上に獅子が乗るという摩訶不思議な構図でありながらも、富んだバランスと精密な彫刻技術に目を見張る作品です。

備前牡丹獅子香炉びぜんぼたんじしこうろ 縦88mm 横134mm 高177mm 昭和初期しなやかな獅子の身体には豊かな巻き毛が踊ります。牡丹に目を向けると、花脈と葉脈の一本一本に渡って抜け目のないヘラ使いが見られます。牡丹の上に獅子が乗るという摩訶不思議な構図でありながらも、富んだバランスと精密な彫刻技術に目を見張る作品です。 -

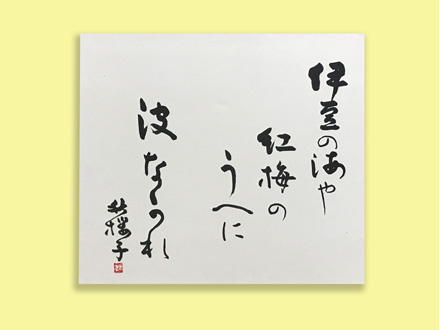

伊豆の海やいずのうみや 縦305mm 横345mm 昭和時代「伊豆の海や 紅梅のうへに 波なかれ」

伊豆の海やいずのうみや 縦305mm 横345mm 昭和時代「伊豆の海や 紅梅のうへに 波なかれ」

秋桜子は高濱虚子に師事し、文芸雑誌「ホトトギス」では新風を吹かせましたが、その後、俳句雑誌「馬酔木」にて言葉豊かな抒情の世界を表現していきました。 -

白陶極彩色鳳凰置物はくとうごくさいしきほうおうおきもの 縦130mm 横185mm 高215mm 明治〜昭和初期近年ブームとなった伊藤若冲の「老松白鳳図」に描かれた白鳳をそのまま立体化させたような置物です。羽毛の一本一本に全く狂いがありません。若冲作品を見てのことか、長い尾の先端には若冲特有のハート模様が再現してあります。若冲は平面の超絶技巧として称されていますが、横浜真葛焼はまさに立体の超絶技巧なのです。

白陶極彩色鳳凰置物はくとうごくさいしきほうおうおきもの 縦130mm 横185mm 高215mm 明治〜昭和初期近年ブームとなった伊藤若冲の「老松白鳳図」に描かれた白鳳をそのまま立体化させたような置物です。羽毛の一本一本に全く狂いがありません。若冲作品を見てのことか、長い尾の先端には若冲特有のハート模様が再現してあります。若冲は平面の超絶技巧として称されていますが、横浜真葛焼はまさに立体の超絶技巧なのです。 -

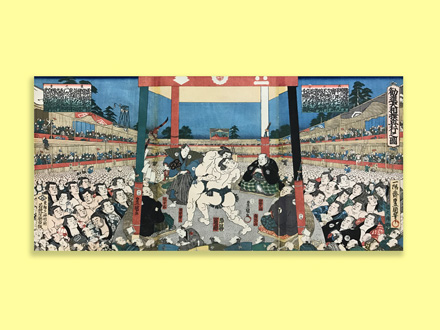

勧進大相撲興行之図かんじんおおずもうこうぎょうのず 縦370mm 横750mm 江戸後期この相撲絵は江戸の両国で行われた勧進相撲の様子を描いたものです。画面中央には第12代横綱・陣幕久五郎と関脇・荒鹿大五郎が相撲を行っている様子が描かれています。

勧進大相撲興行之図かんじんおおずもうこうぎょうのず 縦370mm 横750mm 江戸後期この相撲絵は江戸の両国で行われた勧進相撲の様子を描いたものです。画面中央には第12代横綱・陣幕久五郎と関脇・荒鹿大五郎が相撲を行っている様子が描かれています。 -

濡額「無盡蔵」ぬれがく「むじんぞう」 縦340mm 横910mm 高35mm 大正11年頃27歳から2年間、中国と韓国へ渡り古筆の研究をして、篆刻の技術を身に付けた魯山人。30代前半になるとその技はすでに完成されていました。こちらは古印体で刻まれた看板で、「無盡蔵」とは、物が豊富にある様を表す縁起の良い言葉として知られています。

濡額「無盡蔵」ぬれがく「むじんぞう」 縦340mm 横910mm 高35mm 大正11年頃27歳から2年間、中国と韓国へ渡り古筆の研究をして、篆刻の技術を身に付けた魯山人。30代前半になるとその技はすでに完成されていました。こちらは古印体で刻まれた看板で、「無盡蔵」とは、物が豊富にある様を表す縁起の良い言葉として知られています。 -

於里扁木の葉皿おりべこのはざら 縦110mm 横230mm 高28mm 昭和30年頃人類が最初に食べ物を盛ったのは木の葉だったということから、焼物で木の葉の造形を作り出しています。本物の植物を使用せずして、緑葉のみずみずしさと共に料理を提供できる、他の作家には見られない、料理人ならではの発想の元で作られた作品です。

於里扁木の葉皿おりべこのはざら 縦110mm 横230mm 高28mm 昭和30年頃人類が最初に食べ物を盛ったのは木の葉だったということから、焼物で木の葉の造形を作り出しています。本物の植物を使用せずして、緑葉のみずみずしさと共に料理を提供できる、他の作家には見られない、料理人ならではの発想の元で作られた作品です。 -

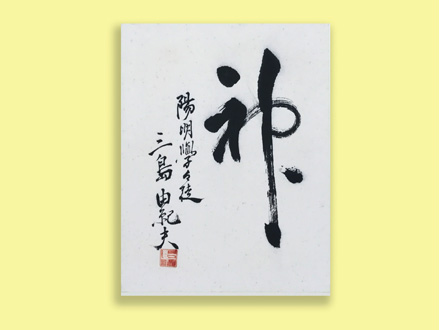

神かみ 縦340mm 横260mm 昭和中期陽明学に傾倒した三島は、陽明学の基本思想である「敬天愛人」を「神」という一文字で表しています。

神かみ 縦340mm 横260mm 昭和中期陽明学に傾倒した三島は、陽明学の基本思想である「敬天愛人」を「神」という一文字で表しています。 -

備前耳付花入びぜんみみつきはないれ 径115mm 高250mm 昭和20年代端正で上品なフォルムにさりげなく入れたヘラ目と控えめな耳。そして、上から下へと流れるようなグレー色は還元焼成によって表れたものです。耳と下部に出現した抜けが華を添えています。

備前耳付花入びぜんみみつきはないれ 径115mm 高250mm 昭和20年代端正で上品なフォルムにさりげなく入れたヘラ目と控えめな耳。そして、上から下へと流れるようなグレー色は還元焼成によって表れたものです。耳と下部に出現した抜けが華を添えています。 -

絵志野杭文四方臺鉢えしのこうもんよほうだいばち 縦285mm 横285mm 高75mm 昭和29年頃魯山人は、志野を純日本陶器として高く評価しました。得意とした志野の四方鉢に、鉄絵で杭文が施され、そこに高台が取り付けられた希少な作品です。この高台にも三角形の透かしが彫り込んであり、モダンな風情を感じさせます。

絵志野杭文四方臺鉢えしのこうもんよほうだいばち 縦285mm 横285mm 高75mm 昭和29年頃魯山人は、志野を純日本陶器として高く評価しました。得意とした志野の四方鉢に、鉄絵で杭文が施され、そこに高台が取り付けられた希少な作品です。この高台にも三角形の透かしが彫り込んであり、モダンな風情を感じさせます。 -

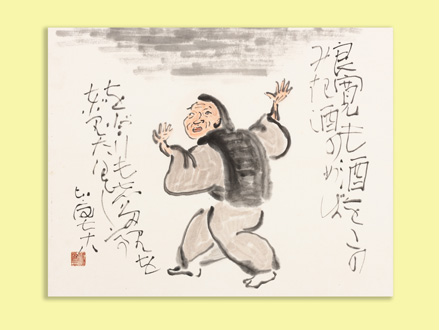

水彩「良寛」すいさい「りょうかん」 縦340mm 横425mm 昭和35年「良寛も 酒をこのみき酒のめば をどりもしたり をどりたくして」

水彩「良寛」すいさい「りょうかん」 縦340mm 横425mm 昭和35年「良寛も 酒をこのみき酒のめば をどりもしたり をどりたくして」

歌人・書家の清水比庵は「今良寛」とも呼ばれており、本人も良寛に対する敬慕の念を強く持っていました。良寛の書体だけでなく、清貧でありながら心豊かな芸境を過ごした生き方に対しても強い憧れをもっていました。 -

鷁首船形ボンボニエールげきしゅふながたぼんぼにえーる 縦37mm 横95mm 高47mm 大正9年ベルギーの特派大使ウィリアム・タイス夫妻と令嬢を招いた午餐会の記念品。龍頭鷁首とは竜や鷁の頭部を飾り付けた船のことで平安時代から室町時代にかけて宮廷行事に使用されました。鷁は水鳥の一種で、荒波に耐えてよく飛ぶことから水難除けの寓意が込められています。

鷁首船形ボンボニエールげきしゅふながたぼんぼにえーる 縦37mm 横95mm 高47mm 大正9年ベルギーの特派大使ウィリアム・タイス夫妻と令嬢を招いた午餐会の記念品。龍頭鷁首とは竜や鷁の頭部を飾り付けた船のことで平安時代から室町時代にかけて宮廷行事に使用されました。鷁は水鳥の一種で、荒波に耐えてよく飛ぶことから水難除けの寓意が込められています。 -

青海色釉彫刻海老図花瓶あおうみしきゆうちょうこくえびずかびん 径288mm 高271mm 昭和10年代伊勢海老の部分に素地を盛って彫りを施した花瓶。二代宮川香山の遺作となる作品で、背景の釉下彩と伊勢海老の立体的な彫りが融合した興味深い作品です。恐らく初代宮川香山の「蟹彫刻真葛窯変壷花活」を意識して作られているのではないでしょうか。殻の固くてトゲが密集した部分に目が留まります。青海色釉という名称どおり、海の底の静かな情景を思わせます。

青海色釉彫刻海老図花瓶あおうみしきゆうちょうこくえびずかびん 径288mm 高271mm 昭和10年代伊勢海老の部分に素地を盛って彫りを施した花瓶。二代宮川香山の遺作となる作品で、背景の釉下彩と伊勢海老の立体的な彫りが融合した興味深い作品です。恐らく初代宮川香山の「蟹彫刻真葛窯変壷花活」を意識して作られているのではないでしょうか。殻の固くてトゲが密集した部分に目が留まります。青海色釉という名称どおり、海の底の静かな情景を思わせます。