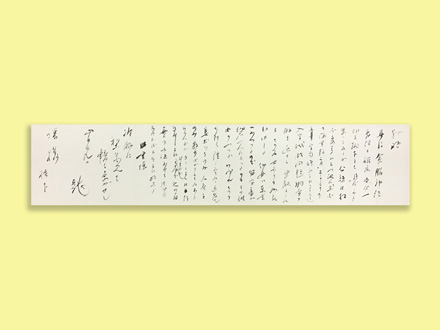

松岡譲宛書簡

芥川龍之介

- 宗家 源吉兆庵 トップ >

- 吉兆庵美術館 >

- コレクション >

- 松岡譲宛書簡 芥川龍之介

松岡譲宛書簡芥川龍之介

- まつおかゆずるあてしょかん

- 縦180mm 横830mm

- 大正10年頃

龍之介の友人であり、小説家を志していた松岡譲宛の書簡。後に、夏目漱石の長女である筆子の夫となった人物です。龍之介は体調を崩しながらも、小説への意気込みを綴っています。

コレクション

-

備前水指びぜんみずさし 径170mm 高180mm 昭和時代陶陽の弟である金重素山は、電気窯により、美しいコントラストの緋襷を焼成することに成功した作家です。またその技法による存在感ある茶陶にも定評があり、この作品のような緋襷の水指などは代表作です。

備前水指びぜんみずさし 径170mm 高180mm 昭和時代陶陽の弟である金重素山は、電気窯により、美しいコントラストの緋襷を焼成することに成功した作家です。またその技法による存在感ある茶陶にも定評があり、この作品のような緋襷の水指などは代表作です。 -

油彩「静物画」ゆさい「せいぶつが」 縦365mm 横440mm 昭和後期特に静物画を得意としていた実篤。描かれた花は、水彩とはまた違い、華やかさと渋みを兼ね添えた味わいのある出来です。側に置かれた小物も絶妙な構図となっています。

油彩「静物画」ゆさい「せいぶつが」 縦365mm 横440mm 昭和後期特に静物画を得意としていた実篤。描かれた花は、水彩とはまた違い、華やかさと渋みを兼ね添えた味わいのある出来です。側に置かれた小物も絶妙な構図となっています。 -

踊形容楽屋之図おどるけいようがくやのず 縦370mm 横750mm 江戸後期歌舞伎役者の舞台裏の様子を描いたものです。裃を身に付ける役者やかつらをかぶる役者など、舞台の上では見られない、役者の素顔が楽しめます。

踊形容楽屋之図おどるけいようがくやのず 縦370mm 横750mm 江戸後期歌舞伎役者の舞台裏の様子を描いたものです。裃を身に付ける役者やかつらをかぶる役者など、舞台の上では見られない、役者の素顔が楽しめます。 -

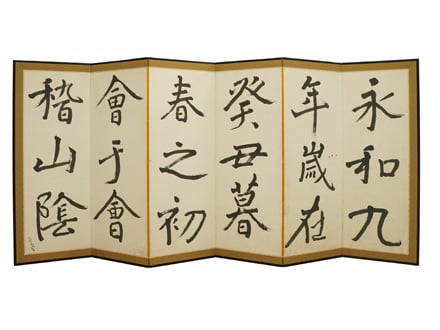

屏風「蘭亭序」びょうぶ「らんていじょ」 縦1750mm 横3900mm 昭和24~30年頃「蘭亭序」とは、中国の書聖として知られる王羲之の最高傑作である漢文のことです。その作品を魯山人が臨書したものです。東晋の永和9年(353年)3月、会稽郊外の蘭亭(紹興県西南)に集まった王羲之、謝安ら四十一人の一流文士が森や竹林の下をまがりくねってゆく流れに盃を浮かべて即興の詩を詠じては飲み楽しんだときの様子を書いています。

屏風「蘭亭序」びょうぶ「らんていじょ」 縦1750mm 横3900mm 昭和24~30年頃「蘭亭序」とは、中国の書聖として知られる王羲之の最高傑作である漢文のことです。その作品を魯山人が臨書したものです。東晋の永和9年(353年)3月、会稽郊外の蘭亭(紹興県西南)に集まった王羲之、謝安ら四十一人の一流文士が森や竹林の下をまがりくねってゆく流れに盃を浮かべて即興の詩を詠じては飲み楽しんだときの様子を書いています。 -

丸型香合型松喰鶴文ボンボニエールまるがたこうごうがたまつくいつるもんぼんぼにえーる 径52mm 高18mm 大正8年皇太子殿下(昭和天皇)成年式午餐の記念品。鶴が松の枝をくわえたモチーフ。西洋で鳩がオリーブの枝をくわえているデザインは復活を表し、この縁起にちなんで日本でも和様化させたものだと伝わっています。

丸型香合型松喰鶴文ボンボニエールまるがたこうごうがたまつくいつるもんぼんぼにえーる 径52mm 高18mm 大正8年皇太子殿下(昭和天皇)成年式午餐の記念品。鶴が松の枝をくわえたモチーフ。西洋で鳩がオリーブの枝をくわえているデザインは復活を表し、この縁起にちなんで日本でも和様化させたものだと伝わっています。 -

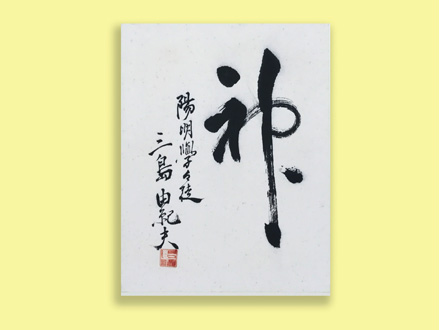

神かみ 縦340mm 横260mm 昭和中期陽明学に傾倒した三島は、陽明学の基本思想である「敬天愛人」を「神」という一文字で表しています。

神かみ 縦340mm 横260mm 昭和中期陽明学に傾倒した三島は、陽明学の基本思想である「敬天愛人」を「神」という一文字で表しています。 -

色絵福字平向いろえふくじひらむこう 径210mm 高13mm 昭和10年代染付で書かれた福字皿は多く存在しますが、九谷の色彩を五色で書き出された福の字は大変めずらしい作品です。この平向は子染付を意識しながら、食器としてだけでなく、飾り皿としても鑑賞に耐えうる形y表現方法を取ってあり、魯山人の一器多用の思想が感じられます。

色絵福字平向いろえふくじひらむこう 径210mm 高13mm 昭和10年代染付で書かれた福字皿は多く存在しますが、九谷の色彩を五色で書き出された福の字は大変めずらしい作品です。この平向は子染付を意識しながら、食器としてだけでなく、飾り皿としても鑑賞に耐えうる形y表現方法を取ってあり、魯山人の一器多用の思想が感じられます。 -

御所人形 夫婦人形ごしょにんぎょう めおとにんぎょう 若君:縦370mm 横290mm 高690mm 姫君:縦580mm 横750mm 高690mm 江戸時代後期江戸徳川家旧蔵の人形。元来大奥で鑑賞するために制作された人形です。上品であどけない表情ですが、豪華な刺繍を施した着物や男性が正装した時に着用する長袴を身に付けています。

御所人形 夫婦人形ごしょにんぎょう めおとにんぎょう 若君:縦370mm 横290mm 高690mm 姫君:縦580mm 横750mm 高690mm 江戸時代後期江戸徳川家旧蔵の人形。元来大奥で鑑賞するために制作された人形です。上品であどけない表情ですが、豪華な刺繍を施した着物や男性が正装した時に着用する長袴を身に付けています。 -

備前蛤向附びぜんはまぐりむこうつけ 縦145mm 横176mm 高37mm 昭和初期20代の若さでありながら、細工物で絶頂期を迎えた陶陽は、これに留まらず、独学で桃山備前を復興させ、窯変の味わいを復元させることに成功します。こちらは細工と土味が入り混じっていることから、そうした過渡期の作品だと推測されます。雅な形の蛤に緋色が表れることで、より一層洗練された印象を与えます。

備前蛤向附びぜんはまぐりむこうつけ 縦145mm 横176mm 高37mm 昭和初期20代の若さでありながら、細工物で絶頂期を迎えた陶陽は、これに留まらず、独学で桃山備前を復興させ、窯変の味わいを復元させることに成功します。こちらは細工と土味が入り混じっていることから、そうした過渡期の作品だと推測されます。雅な形の蛤に緋色が表れることで、より一層洗練された印象を与えます。 -

次郎座衛門人形じろうざえもんにんぎょう 男雛:縦230mm 横400mm 高360mm 女雛:縦270mm 横500mm 高290mm 明治~昭和初期京都の雛屋次郎左衛門が江戸時代中期に考案した雛人形で、平安貴族が描かれた絵巻物を参考に作られた人形です。温かみのある丸顔に引目鉤鼻という顔立ちで、当時の女性が憧れた気品あふれるその姿は、公家や大名家に好まれました。 王朝文化を映し出した男雛の束帯姿と女雛の豪華な十二単衣も見どころです。

次郎座衛門人形じろうざえもんにんぎょう 男雛:縦230mm 横400mm 高360mm 女雛:縦270mm 横500mm 高290mm 明治~昭和初期京都の雛屋次郎左衛門が江戸時代中期に考案した雛人形で、平安貴族が描かれた絵巻物を参考に作られた人形です。温かみのある丸顔に引目鉤鼻という顔立ちで、当時の女性が憧れた気品あふれるその姿は、公家や大名家に好まれました。 王朝文化を映し出した男雛の束帯姿と女雛の豪華な十二単衣も見どころです。 -

軸絹本「元禄美人」じくけんぽん「げんろくびじん」 縦1160mm 横410mm 昭和時代元禄時代は、江戸時代の中でも最も文化が発展した時代で、着物の絵柄や髪型も多様化しました。女性の体が持つ曲線美を表現しながた、気品ある演者を描いています。

軸絹本「元禄美人」じくけんぽん「げんろくびじん」 縦1160mm 横410mm 昭和時代元禄時代は、江戸時代の中でも最も文化が発展した時代で、着物の絵柄や髪型も多様化しました。女性の体が持つ曲線美を表現しながた、気品ある演者を描いています。 -

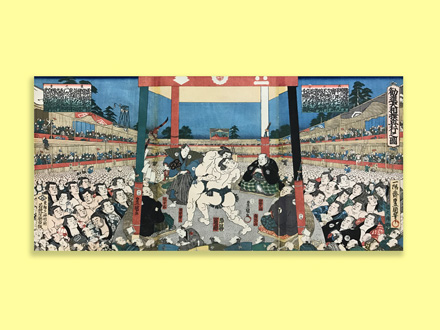

勧進大相撲興行之図かんじんおおずもうこうぎょうのず 縦370mm 横750mm 江戸後期この相撲絵は江戸の両国で行われた勧進相撲の様子を描いたものです。画面中央には第12代横綱・陣幕久五郎と関脇・荒鹿大五郎が相撲を行っている様子が描かれています。

勧進大相撲興行之図かんじんおおずもうこうぎょうのず 縦370mm 横750mm 江戸後期この相撲絵は江戸の両国で行われた勧進相撲の様子を描いたものです。画面中央には第12代横綱・陣幕久五郎と関脇・荒鹿大五郎が相撲を行っている様子が描かれています。 -

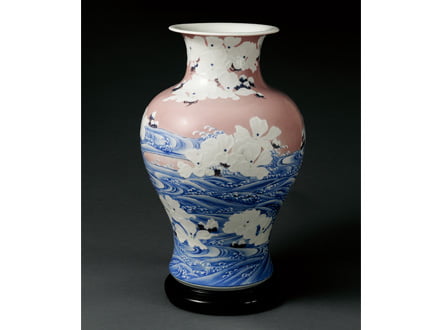

紫釉盛絵芙蓉ニ波大花瓶むらさきゆうもりえふようになみおおかびん 径300mm 高443mm 大正時代外国の雰囲気を漂わせながらも、日本らしい波の絵付けが見られる美しい花瓶。同じ焼物の世界で活躍し、帝室技芸員であった伊東陶山による箱書があり、「一生中之傑作」と技術の高さをお墨付きされた作品です。

紫釉盛絵芙蓉ニ波大花瓶むらさきゆうもりえふようになみおおかびん 径300mm 高443mm 大正時代外国の雰囲気を漂わせながらも、日本らしい波の絵付けが見られる美しい花瓶。同じ焼物の世界で活躍し、帝室技芸員であった伊東陶山による箱書があり、「一生中之傑作」と技術の高さをお墨付きされた作品です。 -

乾山写芙蓉之畫菓子器けんざんいふようのえかしき 径183mm 高100mm 明治時代生気あふれる芙蓉の表情を乾山風にデフォルメ化して描いた菓子器。赤い芙蓉には金の縁取り、白い芙蓉には銀の縁取りをして艶やかさを強調しています。また、葉のみずみずしい色彩表現や凹凸に彫り込んだ口縁の表現を用いることにより、この植物の最高の瞬間を止めたかのような躍動感を与えています。

乾山写芙蓉之畫菓子器けんざんいふようのえかしき 径183mm 高100mm 明治時代生気あふれる芙蓉の表情を乾山風にデフォルメ化して描いた菓子器。赤い芙蓉には金の縁取り、白い芙蓉には銀の縁取りをして艶やかさを強調しています。また、葉のみずみずしい色彩表現や凹凸に彫り込んだ口縁の表現を用いることにより、この植物の最高の瞬間を止めたかのような躍動感を与えています。 -

四角形箱形松唐草文ボンボニエールしかくけいはこがたまつからくさもんぼんぼにえーる 縦50mm 横32mm 高32mm 大正11年秩父宮殿下成年式内宴の記念品。唐草文は古代中東や中国でも見られる縁起文で、蔦が切られても伸び行く姿から生命力の強さを意味します。

四角形箱形松唐草文ボンボニエールしかくけいはこがたまつからくさもんぼんぼにえーる 縦50mm 横32mm 高32mm 大正11年秩父宮殿下成年式内宴の記念品。唐草文は古代中東や中国でも見られる縁起文で、蔦が切られても伸び行く姿から生命力の強さを意味します。