水彩「この道より」

武者小路実篤

- 宗家 源吉兆庵 トップ >

- 吉兆庵美術館 >

- コレクション >

- 水彩「この道より」 武者小路実篤

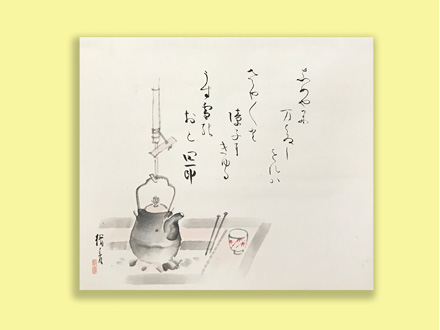

水彩「この道より」武者小路実篤

- すいさい「このみちより」

- 縦450mm 横545mm

- 昭和48年

「この道より我を生かす道なしこの道を歩く」

若い頃から西洋美術の紹介をしてきた実篤ですが、自身で絵を描き始めたのは40歳頃からでした。懸腕直筆で引いた線は力強く、添えられた讃は心に訴えるものがあります。

コレクション

-

十一面観音像じゅういちめんかんのんぞう 径163mm 高425mm 大正時代この十一面観音像は、横浜にある弘明寺の観音像を写した作品です。平安時代中期に一木造りで作られた観音像は、大正4年に国の重要文化財に指定されました。地元のめでたい出来事に触発された香山は、晩年にこの作品を制作しました。観音像の頭上に取り付けられた10の顔にはそれぞれ表情の違いが見て取れ、胴にはゆるやかな曲線が美しい衣を身につけています。

十一面観音像じゅういちめんかんのんぞう 径163mm 高425mm 大正時代この十一面観音像は、横浜にある弘明寺の観音像を写した作品です。平安時代中期に一木造りで作られた観音像は、大正4年に国の重要文化財に指定されました。地元のめでたい出来事に触発された香山は、晩年にこの作品を制作しました。観音像の頭上に取り付けられた10の顔にはそれぞれ表情の違いが見て取れ、胴にはゆるやかな曲線が美しい衣を身につけています。 -

應好仁清意亀舞置物おうごのみにんせいいかめまいおきもの 縦400mm 横240mm 奥行145mm 明治〜昭和初期亀の冠と、亀甲紋に彩られた装束を身に付けた恰幅のよい人物。アンニュイな表情に引き込まれます。装束から覗く衣裳には、巻物や宝などの吉祥模様、そして、手にした扇子も本物と引けを取らないほどの繊細な絵付けが施してあります。

應好仁清意亀舞置物おうごのみにんせいいかめまいおきもの 縦400mm 横240mm 奥行145mm 明治〜昭和初期亀の冠と、亀甲紋に彩られた装束を身に付けた恰幅のよい人物。アンニュイな表情に引き込まれます。装束から覗く衣裳には、巻物や宝などの吉祥模様、そして、手にした扇子も本物と引けを取らないほどの繊細な絵付けが施してあります。 -

軸紙本「しめやかに」じくしほん「しめやかに」 縦380mm 横440mm 昭和時代「しめやかに まとゐし おれば さやさやと 障子に きゆる うす雪の おと」

軸紙本「しめやかに」じくしほん「しめやかに」 縦380mm 横440mm 昭和時代「しめやかに まとゐし おれば さやさやと 障子に きゆる うす雪の おと」

谷崎潤一郎による和歌と数ある文学作品の装丁を手掛けた日本画家菅楯彦との合作です。 -

青華極彩色萬年亀水瓶せいかごくさいしきまんねんがめすいびょう 縦143mm 横195mm 高150mm 明治〜昭和初期風水において北方を守護する玄武という神獣を思わせる造形。香山の造形力や色彩感覚が前面に押し出された作品です。水瓶として、背中の子亀部分がフタになっており、亀の口より酒や水などが出てくる仕組みになっています。

青華極彩色萬年亀水瓶せいかごくさいしきまんねんがめすいびょう 縦143mm 横195mm 高150mm 明治〜昭和初期風水において北方を守護する玄武という神獣を思わせる造形。香山の造形力や色彩感覚が前面に押し出された作品です。水瓶として、背中の子亀部分がフタになっており、亀の口より酒や水などが出てくる仕組みになっています。 -

備前肩衝茶入びぜんかたつきちゃいれ 径63mm 高94mm 昭和時代轆轤の名人と呼ばれた陶秀は、茶入に定評があり、この小品に轆轤目や窯変による景色を生み出して、小さな宇宙を見ることができます。また、フォルムも肩の張った形状で、首から口にかけての折り返しが見事に仕上がっています。

備前肩衝茶入びぜんかたつきちゃいれ 径63mm 高94mm 昭和時代轆轤の名人と呼ばれた陶秀は、茶入に定評があり、この小品に轆轤目や窯変による景色を生み出して、小さな宇宙を見ることができます。また、フォルムも肩の張った形状で、首から口にかけての折り返しが見事に仕上がっています。 -

水彩「この道より」すいさい「このみちより」 縦450mm 横545mm 昭和48年「この道より我を生かす道なしこの道を歩く」

水彩「この道より」すいさい「このみちより」 縦450mm 横545mm 昭和48年「この道より我を生かす道なしこの道を歩く」

若い頃から西洋美術の紹介をしてきた実篤ですが、自身で絵を描き始めたのは40歳頃からでした。懸腕直筆で引いた線は力強く、添えられた讃は心に訴えるものがあります。 -

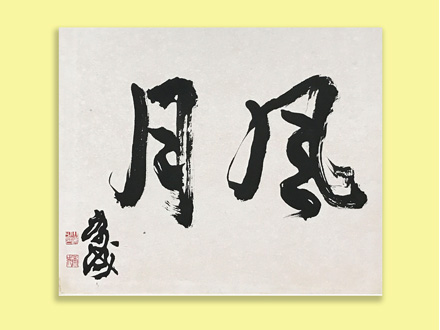

風月ふうげつ 縦360mm 横440mm 昭和時代風月の才に富み、美しく高度な文章を得意とした文豪ならではの揮毫です。

風月ふうげつ 縦360mm 横440mm 昭和時代風月の才に富み、美しく高度な文章を得意とした文豪ならではの揮毫です。 -

九谷風徳利径65mm 高145mm 昭和10年頃数ある徳利の中でも最も端正に仕上げられたものです。丁寧な九谷の絵付けに見られるのは、河骨という植物。沼や沢に自生する多年草で夏に黄色い花を咲かせます。この河骨は古くから家紋にも使用されてきた植物ですが、これをモチーフ化させて、端正な中にも遊び心表現しています。

九谷風徳利径65mm 高145mm 昭和10年頃数ある徳利の中でも最も端正に仕上げられたものです。丁寧な九谷の絵付けに見られるのは、河骨という植物。沼や沢に自生する多年草で夏に黄色い花を咲かせます。この河骨は古くから家紋にも使用されてきた植物ですが、これをモチーフ化させて、端正な中にも遊び心表現しています。 -

神功皇后人形じんぐうこうごうにんぎょう 奥行250mm 幅300mm 高440mm 明治時代一見武将と見間違えるほど凛々しい姿の女性。三世紀の邪馬台国時代に三韓征伐を行ったと伝えられる神功皇后です。身に付けた武具も本物と遜色のない素材と技術が見られ、京都の一流人形師大木平蔵の技に目を見張るものがあります。

神功皇后人形じんぐうこうごうにんぎょう 奥行250mm 幅300mm 高440mm 明治時代一見武将と見間違えるほど凛々しい姿の女性。三世紀の邪馬台国時代に三韓征伐を行ったと伝えられる神功皇后です。身に付けた武具も本物と遜色のない素材と技術が見られ、京都の一流人形師大木平蔵の技に目を見張るものがあります。 -

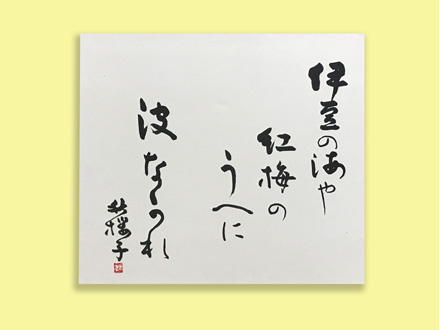

伊豆の海やいずのうみや 縦305mm 横345mm 昭和時代「伊豆の海や 紅梅のうへに 波なかれ」

伊豆の海やいずのうみや 縦305mm 横345mm 昭和時代「伊豆の海や 紅梅のうへに 波なかれ」

秋桜子は高濱虚子に師事し、文芸雑誌「ホトトギス」では新風を吹かせましたが、その後、俳句雑誌「馬酔木」にて言葉豊かな抒情の世界を表現していきました。 -

辰砂竹ニ雀マナ板鉢しんしゃたけにすずめまないたばち 縦240mm 横495mm 高57mm 昭和25年頃竹と雀は縁起の良い取り合わせとして知られるモチーフです。強い生命力を表す竹と子宝を象徴する雀ですが、この作品ではこの両者を主体とするのではなく、豊穣を意味する赤く熟した実を点在させて目にも鮮やかな器へと仕上げています。

辰砂竹ニ雀マナ板鉢しんしゃたけにすずめまないたばち 縦240mm 横495mm 高57mm 昭和25年頃竹と雀は縁起の良い取り合わせとして知られるモチーフです。強い生命力を表す竹と子宝を象徴する雀ですが、この作品ではこの両者を主体とするのではなく、豊穣を意味する赤く熟した実を点在させて目にも鮮やかな器へと仕上げています。 -

乾山写芙蓉之畫菓子器けんざんいふようのえかしき 径183mm 高100mm 明治時代生気あふれる芙蓉の表情を乾山風にデフォルメ化して描いた菓子器。赤い芙蓉には金の縁取り、白い芙蓉には銀の縁取りをして艶やかさを強調しています。また、葉のみずみずしい色彩表現や凹凸に彫り込んだ口縁の表現を用いることにより、この植物の最高の瞬間を止めたかのような躍動感を与えています。

乾山写芙蓉之畫菓子器けんざんいふようのえかしき 径183mm 高100mm 明治時代生気あふれる芙蓉の表情を乾山風にデフォルメ化して描いた菓子器。赤い芙蓉には金の縁取り、白い芙蓉には銀の縁取りをして艶やかさを強調しています。また、葉のみずみずしい色彩表現や凹凸に彫り込んだ口縁の表現を用いることにより、この植物の最高の瞬間を止めたかのような躍動感を与えています。 -

雲錦大鉢うんきんおおばち 口径420mm 高210mm 昭和26年頃春の桜と秋の紅葉を描いた意匠は雲錦と呼ばれ、尾形乾山によって創案されたといわれています。この雲錦鉢は日本陶芸の象徴ともされるモチーフであり、そうした和陶の粋でもある作品を、このような大鉢にのびやかに描き出していることに、何物にもとらわれない魯山人らしさをうかがえます。

雲錦大鉢うんきんおおばち 口径420mm 高210mm 昭和26年頃春の桜と秋の紅葉を描いた意匠は雲錦と呼ばれ、尾形乾山によって創案されたといわれています。この雲錦鉢は日本陶芸の象徴ともされるモチーフであり、そうした和陶の粋でもある作品を、このような大鉢にのびやかに描き出していることに、何物にもとらわれない魯山人らしさをうかがえます。 -

御所人形 武者ごしょにんぎょう むしゃ 縦190mm 横330mm 高580mm 江戸時代後期江戸徳川家の旧蔵品。御所人形の中でも最も朗らかな表情を浮かべる武者人形ですが、腰には刀を二本携帯しています。武者の姿をした御所人形は他に例がありませんが、葵の紋をあしらった武家らしい衣裳を身にまとっています。

御所人形 武者ごしょにんぎょう むしゃ 縦190mm 横330mm 高580mm 江戸時代後期江戸徳川家の旧蔵品。御所人形の中でも最も朗らかな表情を浮かべる武者人形ですが、腰には刀を二本携帯しています。武者の姿をした御所人形は他に例がありませんが、葵の紋をあしらった武家らしい衣裳を身にまとっています。 -

日本橋區大博馬町参丁目 大丸屋呉服店繁栄圖にほんばしくおおはくばちょうさんちょうめ だいまるやごふくてんはんえいず 縦370mm 横750mm 明治時代こちらの大丸屋の前には電灯や電柱が建てられてあり、行きかう人々は和装と洋装が入り交ざっています。ステッキや帽子、人力車も西洋から伝わった馬車を和風にアレンジした乗り物として、しばしば見られるようになりました。

日本橋區大博馬町参丁目 大丸屋呉服店繁栄圖にほんばしくおおはくばちょうさんちょうめ だいまるやごふくてんはんえいず 縦370mm 横750mm 明治時代こちらの大丸屋の前には電灯や電柱が建てられてあり、行きかう人々は和装と洋装が入り交ざっています。ステッキや帽子、人力車も西洋から伝わった馬車を和風にアレンジした乗り物として、しばしば見られるようになりました。