油彩「静物画」

武者小路実篤

- 宗家 源吉兆庵 トップ >

- 吉兆庵美術館 >

- コレクション >

- 油彩「静物画」 武者小路実篤

油彩「静物画」武者小路実篤

- ゆさい「せいぶつが」

- 縦365mm 横440mm

- 昭和後期

特に静物画を得意としていた実篤。描かれた花は、水彩とはまた違い、華やかさと渋みを兼ね添えた味わいのある出来です。側に置かれた小物も絶妙な構図となっています。

コレクション

-

應好仁清意亀舞置物おうごのみにんせいいかめまいおきもの 縦400mm 横240mm 奥行145mm 明治〜昭和初期亀の冠と、亀甲紋に彩られた装束を身に付けた恰幅のよい人物。アンニュイな表情に引き込まれます。装束から覗く衣裳には、巻物や宝などの吉祥模様、そして、手にした扇子も本物と引けを取らないほどの繊細な絵付けが施してあります。

應好仁清意亀舞置物おうごのみにんせいいかめまいおきもの 縦400mm 横240mm 奥行145mm 明治〜昭和初期亀の冠と、亀甲紋に彩られた装束を身に付けた恰幅のよい人物。アンニュイな表情に引き込まれます。装束から覗く衣裳には、巻物や宝などの吉祥模様、そして、手にした扇子も本物と引けを取らないほどの繊細な絵付けが施してあります。 -

元禄人物置品げんろくじんぶつおきしな 人形:縦160mm 横310mm 高240mm 犬:縦40mm 横100mm 高50mm 明治時代犬を仲良く愛でる親子。ここにある「狆(ちん)」という犬種は高貴な人々に飼われ、とくに珍重されていました。元禄時代は江戸時代の中でも文化がもっとも発展した時代で、着物や帯の絵柄も当時の流行を反映させています。女性のたおやかさを表現した気品あふれる逸品となっています。

元禄人物置品げんろくじんぶつおきしな 人形:縦160mm 横310mm 高240mm 犬:縦40mm 横100mm 高50mm 明治時代犬を仲良く愛でる親子。ここにある「狆(ちん)」という犬種は高貴な人々に飼われ、とくに珍重されていました。元禄時代は江戸時代の中でも文化がもっとも発展した時代で、着物や帯の絵柄も当時の流行を反映させています。女性のたおやかさを表現した気品あふれる逸品となっています。 -

乾山風椿絵鉢けんざんふうつばきえばち 口径245mm 高115mm 昭和13年頃鉢にぽってりとした筆遣いで椿の花を描きだした、魯山人の代表といわれる作品です。動植物を抽象的な意匠に仕上げる琳派の作風に影響を受けたもので、古い名品をそばにおいて学びながら制作をおこなった、魯山人ならではの技がこの作品には表現されています。

乾山風椿絵鉢けんざんふうつばきえばち 口径245mm 高115mm 昭和13年頃鉢にぽってりとした筆遣いで椿の花を描きだした、魯山人の代表といわれる作品です。動植物を抽象的な意匠に仕上げる琳派の作風に影響を受けたもので、古い名品をそばにおいて学びながら制作をおこなった、魯山人ならではの技がこの作品には表現されています。 -

古備前擂鉢こびぜんすりばち 縦280mm 横310mm 高126mm 室町時代後期備前焼800年の歴史の中で、最も多く生産されたのは壺・擂鉢・大甕などに代表される生活雑器です。丈夫で土味・焼け味も好ましい資質に加え、壺・大甕は水・酒・穀物・漬け物などの保存に適し、擂鉢の擂り目はいつまでも消えませんでした。耐火度がやや低い土を、日数をかけてじっくり焼き締めた備前焼擂鉢は、室町時代にはすでにその丈夫さが定評を得て、西日本を中心に全国へ販路を広げていました。

古備前擂鉢こびぜんすりばち 縦280mm 横310mm 高126mm 室町時代後期備前焼800年の歴史の中で、最も多く生産されたのは壺・擂鉢・大甕などに代表される生活雑器です。丈夫で土味・焼け味も好ましい資質に加え、壺・大甕は水・酒・穀物・漬け物などの保存に適し、擂鉢の擂り目はいつまでも消えませんでした。耐火度がやや低い土を、日数をかけてじっくり焼き締めた備前焼擂鉢は、室町時代にはすでにその丈夫さが定評を得て、西日本を中心に全国へ販路を広げていました。 -

犬張子形ボンボニエールいぬはりこがたぼんぼにえーる 縦30mm 横54mm 高50mm 昭和9年皇太子殿下(上皇陛下)御誕生祝宴の記念品。犬張子は安産や子供の健やかな成長を願う縁起物です。犬の胴部には、菊の御紋と上皇陛下のお印である「榮」のモチーフが見られます。

犬張子形ボンボニエールいぬはりこがたぼんぼにえーる 縦30mm 横54mm 高50mm 昭和9年皇太子殿下(上皇陛下)御誕生祝宴の記念品。犬張子は安産や子供の健やかな成長を願う縁起物です。犬の胴部には、菊の御紋と上皇陛下のお印である「榮」のモチーフが見られます。 -

備前蛤向附びぜんはまぐりむこうつけ 縦145mm 横176mm 高37mm 昭和初期20代の若さでありながら、細工物で絶頂期を迎えた陶陽は、これに留まらず、独学で桃山備前を復興させ、窯変の味わいを復元させることに成功します。こちらは細工と土味が入り混じっていることから、そうした過渡期の作品だと推測されます。雅な形の蛤に緋色が表れることで、より一層洗練された印象を与えます。

備前蛤向附びぜんはまぐりむこうつけ 縦145mm 横176mm 高37mm 昭和初期20代の若さでありながら、細工物で絶頂期を迎えた陶陽は、これに留まらず、独学で桃山備前を復興させ、窯変の味わいを復元させることに成功します。こちらは細工と土味が入り混じっていることから、そうした過渡期の作品だと推測されます。雅な形の蛤に緋色が表れることで、より一層洗練された印象を与えます。 -

倣仁清意雉子香爐ならうにんせいいきじこうろ 縦88mm 横277mm 高229mm 明治時代京焼の名工・野々村仁清の国宝「色絵雉香炉」を写した焼物。本歌よりも活き活きとした雉の表情、そして、長い尻尾をゆがませることなく焼き上げる技術は現代においても大変に困難を極めることでしょう。尻尾の裏の部分は空洞になっており、焚いた香が出てくる仕組みになっています。

倣仁清意雉子香爐ならうにんせいいきじこうろ 縦88mm 横277mm 高229mm 明治時代京焼の名工・野々村仁清の国宝「色絵雉香炉」を写した焼物。本歌よりも活き活きとした雉の表情、そして、長い尻尾をゆがませることなく焼き上げる技術は現代においても大変に困難を極めることでしょう。尻尾の裏の部分は空洞になっており、焚いた香が出てくる仕組みになっています。 -

御所人形 力丸ごしょにんぎょう りきまる 縦290mm 横390mm 高310mm 江戸時代後期紀州徳川家旧蔵品。半月型の目にキリリとした口物には、聡明な雰囲気が漂います。肩には金の刺繍で縫い付けられた葵の紋と刀にも蒔絵で描かれた葵の紋を見ることができます。

御所人形 力丸ごしょにんぎょう りきまる 縦290mm 横390mm 高310mm 江戸時代後期紀州徳川家旧蔵品。半月型の目にキリリとした口物には、聡明な雰囲気が漂います。肩には金の刺繍で縫い付けられた葵の紋と刀にも蒔絵で描かれた葵の紋を見ることができます。 -

武蔵野鉢むさしのばち 径215mm 高115mm 昭和28年頃ススキ野原は、武蔵野をイメージさせる風景です。魯山人はこの景色を特に好み、多くの器や屏風に描いています。この鉢は、下部を呉須で掻き落とし、上部を鉄絵でススキを描いてあります。銀彩で塗りつぶした満月が、武蔵野の風趣を表現しています。

武蔵野鉢むさしのばち 径215mm 高115mm 昭和28年頃ススキ野原は、武蔵野をイメージさせる風景です。魯山人はこの景色を特に好み、多くの器や屏風に描いています。この鉢は、下部を呉須で掻き落とし、上部を鉄絵でススキを描いてあります。銀彩で塗りつぶした満月が、武蔵野の風趣を表現しています。 -

雍正青花意真葛窯菓子器ようせいせいがいまくずがまかしき 径195mm 高80mm 明治時代大正時代に入り、それまでの装飾陶器の人気に陰りを感じた香山は、いちはやく中国陶磁器への転換を果たしました。特に清朝の雍正・乾隆年間の磁器を目標に研究を重ね、「窯業ノ博士」と言われるほど当時の陶磁器界をリードする長老的な役割を果たしています。この作品は磁器へと転換した真葛焼の、雍正期の染付鉢を目指した作品です。

雍正青花意真葛窯菓子器ようせいせいがいまくずがまかしき 径195mm 高80mm 明治時代大正時代に入り、それまでの装飾陶器の人気に陰りを感じた香山は、いちはやく中国陶磁器への転換を果たしました。特に清朝の雍正・乾隆年間の磁器を目標に研究を重ね、「窯業ノ博士」と言われるほど当時の陶磁器界をリードする長老的な役割を果たしています。この作品は磁器へと転換した真葛焼の、雍正期の染付鉢を目指した作品です。 -

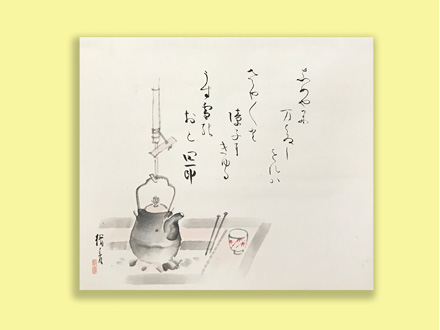

軸紙本「しめやかに」じくしほん「しめやかに」 縦380mm 横440mm 昭和時代「しめやかに まとゐし おれば さやさやと 障子に きゆる うす雪の おと」

軸紙本「しめやかに」じくしほん「しめやかに」 縦380mm 横440mm 昭和時代「しめやかに まとゐし おれば さやさやと 障子に きゆる うす雪の おと」

谷崎潤一郎による和歌と数ある文学作品の装丁を手掛けた日本画家菅楯彦との合作です。 -

日月椀にちげつわん 径122mm 高110mm 昭和18年頃漆器に関して、魯山人は滑らかで綺麗過ぎる仕上げを嫌いました。そこで木地全体を薄い和紙で包み、そこに漆を塗り重ねるという一閑張の技法を用いました。和紙による金銀箔の微妙なシワが趣きを表現し、また丈夫で肌合いが良くなることで、用の道具として使用にも耐えうる器となりました。

日月椀にちげつわん 径122mm 高110mm 昭和18年頃漆器に関して、魯山人は滑らかで綺麗過ぎる仕上げを嫌いました。そこで木地全体を薄い和紙で包み、そこに漆を塗り重ねるという一閑張の技法を用いました。和紙による金銀箔の微妙なシワが趣きを表現し、また丈夫で肌合いが良くなることで、用の道具として使用にも耐えうる器となりました。 -

御所人形 金太郎ごしょにんぎょう きんたろう 縦460mm 横500mm 高500mm 江戸時代後期御所人形「金太郎」は、13歳で将軍職に就き、21歳で亡くなった悲運の十四代将軍、徳川家茂公の御所有とされています。大型の裸童人形は大変に珍しい形式で、男子を祝う迫力に満ちた作品になっています。

御所人形 金太郎ごしょにんぎょう きんたろう 縦460mm 横500mm 高500mm 江戸時代後期御所人形「金太郎」は、13歳で将軍職に就き、21歳で亡くなった悲運の十四代将軍、徳川家茂公の御所有とされています。大型の裸童人形は大変に珍しい形式で、男子を祝う迫力に満ちた作品になっています。 -

色絵備前獅子香盒いろえびぜんししこうごう 縦75mm 横52mm 高83mm 昭和8年細工物を得意とした父金重楳陽から備前を教わり、20代の頃には細工物の世界で一流の陶芸家になっていました。小品でありながらも豊かな表情と巻き毛の毛並みに精緻な彫刻技術が窺える香合です。

色絵備前獅子香盒いろえびぜんししこうごう 縦75mm 横52mm 高83mm 昭和8年細工物を得意とした父金重楳陽から備前を教わり、20代の頃には細工物の世界で一流の陶芸家になっていました。小品でありながらも豊かな表情と巻き毛の毛並みに精緻な彫刻技術が窺える香合です。 -

軸紙本「夜桜」じくしほん「よざくら」 縦450mm 横410mm 昭和時代「さきてまつ身に 散かかる さくらばかりの やるせなや 傘をさしてわたしを一層 ちらしゃんす ぬれそたって つつ じれったい」

軸紙本「夜桜」じくしほん「よざくら」 縦450mm 横410mm 昭和時代「さきてまつ身に 散かかる さくらばかりの やるせなや 傘をさしてわたしを一層 ちらしゃんす ぬれそたって つつ じれったい」

夜桜にしとしとと降る雨の情景と切ない女心を詠っています。