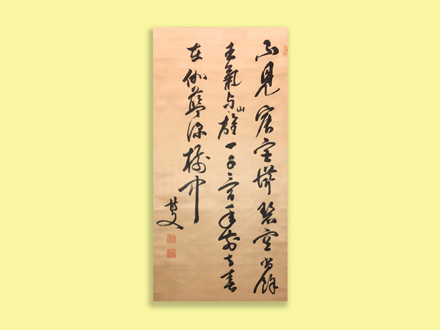

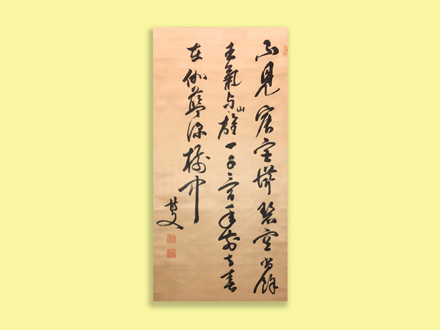

軸絹本 漢文

伊藤博文

- 宗家 源吉兆庵 トップ >

- 吉兆庵美術館 >

- コレクション >

- 軸絹本 漢文 伊藤博文

軸絹本 漢文伊藤博文

- じくけんぽん かんぶん

- 縦1040mm 横510mm

- 明治時代

不見宸宮滞碧空

尚餘王気与山雄

一千三百年前寺

法隆寺から眺めた山々の景色と自身の立場を詠んだ漢詩です。

コレクション

-

備前金ツクロイ四方尺鉢びぜんきんつくろいよほうしゃくばち 縦340mm 横340mm 高51mm 昭和29−33年土と火の自然の成り立ちによって様々な表情をみせる備前焼の特徴がよくでている作品です。斜めにずらした「抜け」が面白く、大きく入ったヒビにも金を繕って景色にしています。キズでさえも趣きに変えてしまうのは、食器として実用の美を追求していた魯山人ならではの発想です。

備前金ツクロイ四方尺鉢びぜんきんつくろいよほうしゃくばち 縦340mm 横340mm 高51mm 昭和29−33年土と火の自然の成り立ちによって様々な表情をみせる備前焼の特徴がよくでている作品です。斜めにずらした「抜け」が面白く、大きく入ったヒビにも金を繕って景色にしています。キズでさえも趣きに変えてしまうのは、食器として実用の美を追求していた魯山人ならではの発想です。 -

備前瓢型徳利びぜんひさごとっくり 径90mm 高115mm 昭和~平成時代整った瓢型の徳利は、青味がかった胡麻や焦げが渋い景色を作り上げながらも緋色の抜けで雅やかさを添えています。注ぎ口の生地は厚みが非常に薄く、見た目の形状だけでなく使いやすさにもこだわる陶秀の心意気が感じられます。

備前瓢型徳利びぜんひさごとっくり 径90mm 高115mm 昭和~平成時代整った瓢型の徳利は、青味がかった胡麻や焦げが渋い景色を作り上げながらも緋色の抜けで雅やかさを添えています。注ぎ口の生地は厚みが非常に薄く、見た目の形状だけでなく使いやすさにもこだわる陶秀の心意気が感じられます。 -

衝立「富士山」ついたて「ふじさん」 縦1010mm 横1170mm 奥320mm 昭和17年頃富士山を俯瞰した景色を漆で描いた衝立です。周辺の細かい描写がないことが、かえって威風堂々とした山の姿を引き立てます。他の作品には見られない、琳派を意識した銘は画家としての表現者を意味しているのでしょう。

衝立「富士山」ついたて「ふじさん」 縦1010mm 横1170mm 奥320mm 昭和17年頃富士山を俯瞰した景色を漆で描いた衝立です。周辺の細かい描写がないことが、かえって威風堂々とした山の姿を引き立てます。他の作品には見られない、琳派を意識した銘は画家としての表現者を意味しているのでしょう。 -

武蔵野鉢むさしのばち 径215mm 高115mm 昭和28年頃ススキ野原は、武蔵野をイメージさせる風景です。魯山人はこの景色を特に好み、多くの器や屏風に描いています。この鉢は、下部を呉須で掻き落とし、上部を鉄絵でススキを描いてあります。銀彩で塗りつぶした満月が、武蔵野の風趣を表現しています。

武蔵野鉢むさしのばち 径215mm 高115mm 昭和28年頃ススキ野原は、武蔵野をイメージさせる風景です。魯山人はこの景色を特に好み、多くの器や屏風に描いています。この鉢は、下部を呉須で掻き落とし、上部を鉄絵でススキを描いてあります。銀彩で塗りつぶした満月が、武蔵野の風趣を表現しています。 -

古備前種壷水指こびぜんたねつぼみずさし 径162mm 高180mm 桃山時代元来、種壷として使用する目的で制作された壷ですが、蓋を取り付けて水指に見立てたものです。桃山時代では、このように当初の使用目的から離れて、茶道具に「見立てる」ことが流行しました。

古備前種壷水指こびぜんたねつぼみずさし 径162mm 高180mm 桃山時代元来、種壷として使用する目的で制作された壷ですが、蓋を取り付けて水指に見立てたものです。桃山時代では、このように当初の使用目的から離れて、茶道具に「見立てる」ことが流行しました。 -

和船形ボンボニエールわふねがたぼんぼにえーる 縦41mm 横85mm 高75mm帆が張った曲線と船の側面に見られる格子文などの模様が細かに再現されています。帆を引っ張り上げると、中の空洞が覗く仕掛けとなっています。

和船形ボンボニエールわふねがたぼんぼにえーる 縦41mm 横85mm 高75mm帆が張った曲線と船の側面に見られる格子文などの模様が細かに再現されています。帆を引っ張り上げると、中の空洞が覗く仕掛けとなっています。 -

倣青磁釉意鍾馗置物ならうせいじゆういしょうきおきもの 縦140mm 横220mm 高220mm 大正時代魔除けの神として知られる鍾馗に見開いた目で見据えられると、姿勢を正してしまいそうです。目・鼻・眉の彫刻には厳しい表情と、手の甲や指の表現には貫禄ある男性の特徴が存分に表れています。彫刻家と呼んでも過言ではないほどの、彫刻技術が光る置物です。

倣青磁釉意鍾馗置物ならうせいじゆういしょうきおきもの 縦140mm 横220mm 高220mm 大正時代魔除けの神として知られる鍾馗に見開いた目で見据えられると、姿勢を正してしまいそうです。目・鼻・眉の彫刻には厳しい表情と、手の甲や指の表現には貫禄ある男性の特徴が存分に表れています。彫刻家と呼んでも過言ではないほどの、彫刻技術が光る置物です。 -

備前牡丹獅子香炉びぜんぼたんじしこうろ 縦88mm 横134mm 高177mm 昭和初期しなやかな獅子の身体には豊かな巻き毛が踊ります。牡丹に目を向けると、花脈と葉脈の一本一本に渡って抜け目のないヘラ使いが見られます。牡丹の上に獅子が乗るという摩訶不思議な構図でありながらも、富んだバランスと精密な彫刻技術に目を見張る作品です。

備前牡丹獅子香炉びぜんぼたんじしこうろ 縦88mm 横134mm 高177mm 昭和初期しなやかな獅子の身体には豊かな巻き毛が踊ります。牡丹に目を向けると、花脈と葉脈の一本一本に渡って抜け目のないヘラ使いが見られます。牡丹の上に獅子が乗るという摩訶不思議な構図でありながらも、富んだバランスと精密な彫刻技術に目を見張る作品です。 -

乾隆釉意水瓶けんりゅうゆういすいびょう 縦110mm 横200mm 高197mm 明治時代乾隆帝による治世は、清王朝において絶頂期として知られ、軍事的にも、文化的にも飛躍的な発展が遂げられました。華やかな色彩を好んだ乾隆帝の嗜好や皇帝を表す龍の取っ手に合わせて、当時世界的に流行していたアールデコ様式の直線美も描かれ、東西を統合させた斬新なデザインとなっています。

乾隆釉意水瓶けんりゅうゆういすいびょう 縦110mm 横200mm 高197mm 明治時代乾隆帝による治世は、清王朝において絶頂期として知られ、軍事的にも、文化的にも飛躍的な発展が遂げられました。華やかな色彩を好んだ乾隆帝の嗜好や皇帝を表す龍の取っ手に合わせて、当時世界的に流行していたアールデコ様式の直線美も描かれ、東西を統合させた斬新なデザインとなっています。 -

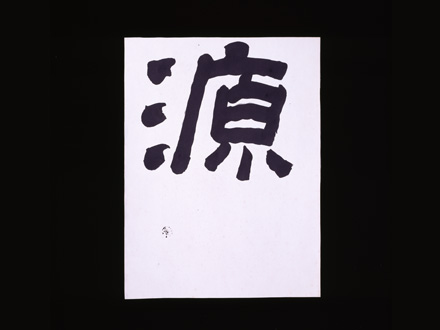

額墨書「源」一字がくぼくしょ「みなもと」いちじ 縦470mm 横350mm 昭和10~30年代吉兆庵美術館の魯山人コレクション第一号作品です。書家魯山人の書にしては、独特な雰囲気がありますが、魯山人は出かけた先で興に乗ると、割り箸を砕いた即席の筆などをふるって作品を遺しました。「源」の字にしては一画多く書かれてありますが、これもご愛嬌なのでしょう。

額墨書「源」一字がくぼくしょ「みなもと」いちじ 縦470mm 横350mm 昭和10~30年代吉兆庵美術館の魯山人コレクション第一号作品です。書家魯山人の書にしては、独特な雰囲気がありますが、魯山人は出かけた先で興に乗ると、割り箸を砕いた即席の筆などをふるって作品を遺しました。「源」の字にしては一画多く書かれてありますが、これもご愛嬌なのでしょう。 -

水彩「共に咲く喜び」すいさい「ともにさくよろこび」 縦470mm 横375mm 昭和後期「殊に花なぞはある瞬間実に美の極致を発揮すると思う。それをすぎるといくらかだれてくる。瞬間の美しさ、僕はそれを永遠化することに画家の喜びがあると思う。」と遺した実篤。花を愛でる眼差しが伝わってくるような優しいタッチを感じさせます。

水彩「共に咲く喜び」すいさい「ともにさくよろこび」 縦470mm 横375mm 昭和後期「殊に花なぞはある瞬間実に美の極致を発揮すると思う。それをすぎるといくらかだれてくる。瞬間の美しさ、僕はそれを永遠化することに画家の喜びがあると思う。」と遺した実篤。花を愛でる眼差しが伝わってくるような優しいタッチを感じさせます。 -

犬張子形ボンボニエールいぬはりこがたぼんぼにえーる 縦30mm 横54mm 高50mm 昭和9年皇太子殿下(上皇陛下)御誕生祝宴の記念品。犬張子は安産や子供の健やかな成長を願う縁起物です。犬の胴部には、菊の御紋と上皇陛下のお印である「榮」のモチーフが見られます。

犬張子形ボンボニエールいぬはりこがたぼんぼにえーる 縦30mm 横54mm 高50mm 昭和9年皇太子殿下(上皇陛下)御誕生祝宴の記念品。犬張子は安産や子供の健やかな成長を願う縁起物です。犬の胴部には、菊の御紋と上皇陛下のお印である「榮」のモチーフが見られます。 -

軸絹本 漢文じくけんぽん かんぶん 縦1040mm 横510mm 明治時代不見宸宮滞碧空 尚餘王気与山雄 一千三百年前寺

軸絹本 漢文じくけんぽん かんぶん 縦1040mm 横510mm 明治時代不見宸宮滞碧空 尚餘王気与山雄 一千三百年前寺

法隆寺から眺めた山々の景色と自身の立場を詠んだ漢詩です。 -

色絵糸巻文角平向付いろえいとまきもん かくひらむこうつけ 縦160mm 横160mm 高40mm 昭和20年代後半昔はどこの家庭にもあった色とりどりの糸巻き。この色糸を何色も巻きつけた風情をそのまま意匠として取り込んだ魯山人らしい逸品です。信楽土をタタラ成形したもので、一本一本の糸の描き方や裏面の仕上げ方などに、魯山人の感性の優しさと鋭さをうかがえます。

色絵糸巻文角平向付いろえいとまきもん かくひらむこうつけ 縦160mm 横160mm 高40mm 昭和20年代後半昔はどこの家庭にもあった色とりどりの糸巻き。この色糸を何色も巻きつけた風情をそのまま意匠として取り込んだ魯山人らしい逸品です。信楽土をタタラ成形したもので、一本一本の糸の描き方や裏面の仕上げ方などに、魯山人の感性の優しさと鋭さをうかがえます。 -

軸紙本「三舟の書」じくしほん「さんしゅうのしょ」 縦1370mm 横315mm 江戸時代後期江戸末期の幕臣で名前の語尾に舟がつくことから、「幕末の三舟」として知られる三名の書です。

軸紙本「三舟の書」じくしほん「さんしゅうのしょ」 縦1370mm 横315mm 江戸時代後期江戸末期の幕臣で名前の語尾に舟がつくことから、「幕末の三舟」として知られる三名の書です。

庭下黄花一酔月 高橋泥舟

煙開蘭葉香風暖 山岡鉄舟

恭己毎従儉清心常保真 勝海舟