神功皇后人形

大木平蔵三世

- 宗家 源吉兆庵 トップ >

- 吉兆庵美術館 >

- コレクション >

- 神功皇后人形 大木平蔵三世

神功皇后人形大木平蔵三世

- じんぐうこうごうにんぎょう

- 奥行250mm 幅300mm 高440mm

- 明治時代

一見武将と見間違えるほど凛々しい姿の女性。三世紀の邪馬台国時代に三韓征伐を行ったと伝えられる神功皇后です。身に付けた武具も本物と遜色のない素材と技術が見られ、京都の一流人形師大木平蔵の技に目を見張るものがあります。

コレクション

-

應好仁清意亀舞置物おうごのみにんせいいかめまいおきもの 縦400mm 横240mm 奥行145mm 明治〜昭和初期亀の冠と、亀甲紋に彩られた装束を身に付けた恰幅のよい人物。アンニュイな表情に引き込まれます。装束から覗く衣裳には、巻物や宝などの吉祥模様、そして、手にした扇子も本物と引けを取らないほどの繊細な絵付けが施してあります。

應好仁清意亀舞置物おうごのみにんせいいかめまいおきもの 縦400mm 横240mm 奥行145mm 明治〜昭和初期亀の冠と、亀甲紋に彩られた装束を身に付けた恰幅のよい人物。アンニュイな表情に引き込まれます。装束から覗く衣裳には、巻物や宝などの吉祥模様、そして、手にした扇子も本物と引けを取らないほどの繊細な絵付けが施してあります。 -

雍正青花意真葛窯菓子器ようせいせいがいまくずがまかしき 径195mm 高80mm 明治時代大正時代に入り、それまでの装飾陶器の人気に陰りを感じた香山は、いちはやく中国陶磁器への転換を果たしました。特に清朝の雍正・乾隆年間の磁器を目標に研究を重ね、「窯業ノ博士」と言われるほど当時の陶磁器界をリードする長老的な役割を果たしています。この作品は磁器へと転換した真葛焼の、雍正期の染付鉢を目指した作品です。

雍正青花意真葛窯菓子器ようせいせいがいまくずがまかしき 径195mm 高80mm 明治時代大正時代に入り、それまでの装飾陶器の人気に陰りを感じた香山は、いちはやく中国陶磁器への転換を果たしました。特に清朝の雍正・乾隆年間の磁器を目標に研究を重ね、「窯業ノ博士」と言われるほど当時の陶磁器界をリードする長老的な役割を果たしています。この作品は磁器へと転換した真葛焼の、雍正期の染付鉢を目指した作品です。 -

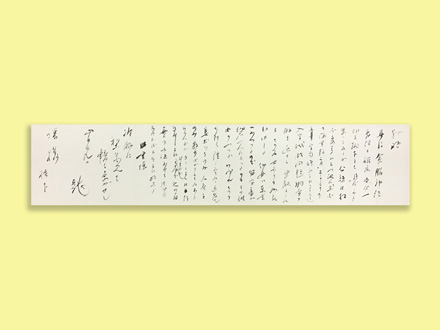

松岡譲宛書簡まつおかゆずるあてしょかん 縦180mm 横830mm 大正10年頃龍之介の友人であり、小説家を志していた松岡譲宛の書簡。後に、夏目漱石の長女である筆子の夫となった人物です。龍之介は体調を崩しながらも、小説への意気込みを綴っています。

松岡譲宛書簡まつおかゆずるあてしょかん 縦180mm 横830mm 大正10年頃龍之介の友人であり、小説家を志していた松岡譲宛の書簡。後に、夏目漱石の長女である筆子の夫となった人物です。龍之介は体調を崩しながらも、小説への意気込みを綴っています。 -

倣青磁釉意鍾馗置物ならうせいじゆういしょうきおきもの 縦140mm 横220mm 高220mm 大正時代魔除けの神として知られる鍾馗に見開いた目で見据えられると、姿勢を正してしまいそうです。目・鼻・眉の彫刻には厳しい表情と、手の甲や指の表現には貫禄ある男性の特徴が存分に表れています。彫刻家と呼んでも過言ではないほどの、彫刻技術が光る置物です。

倣青磁釉意鍾馗置物ならうせいじゆういしょうきおきもの 縦140mm 横220mm 高220mm 大正時代魔除けの神として知られる鍾馗に見開いた目で見据えられると、姿勢を正してしまいそうです。目・鼻・眉の彫刻には厳しい表情と、手の甲や指の表現には貫禄ある男性の特徴が存分に表れています。彫刻家と呼んでも過言ではないほどの、彫刻技術が光る置物です。 -

織部マナ板皿おりべまないたざら 縦253mm 横485mm 高70mm 昭和28年頃魯山人が創作した造形と知られる長方形の「マナ板皿」。鉄絵の強弱のあるシンプルな線と、織部の緑釉がバランスよく配置された傑作です。その大きな器面をキャンバスのようにして、あえて釉薬をかけず肌を見せ、表面には凹凸をつけたことで自然で素朴な景色が生まれています。

織部マナ板皿おりべまないたざら 縦253mm 横485mm 高70mm 昭和28年頃魯山人が創作した造形と知られる長方形の「マナ板皿」。鉄絵の強弱のあるシンプルな線と、織部の緑釉がバランスよく配置された傑作です。その大きな器面をキャンバスのようにして、あえて釉薬をかけず肌を見せ、表面には凹凸をつけたことで自然で素朴な景色が生まれています。 -

備前金ツクロイ四方尺鉢びぜんきんつくろいよほうしゃくばち 縦340mm 横340mm 高51mm 昭和29−33年土と火の自然の成り立ちによって様々な表情をみせる備前焼の特徴がよくでている作品です。斜めにずらした「抜け」が面白く、大きく入ったヒビにも金を繕って景色にしています。キズでさえも趣きに変えてしまうのは、食器として実用の美を追求していた魯山人ならではの発想です。

備前金ツクロイ四方尺鉢びぜんきんつくろいよほうしゃくばち 縦340mm 横340mm 高51mm 昭和29−33年土と火の自然の成り立ちによって様々な表情をみせる備前焼の特徴がよくでている作品です。斜めにずらした「抜け」が面白く、大きく入ったヒビにも金を繕って景色にしています。キズでさえも趣きに変えてしまうのは、食器として実用の美を追求していた魯山人ならではの発想です。 -

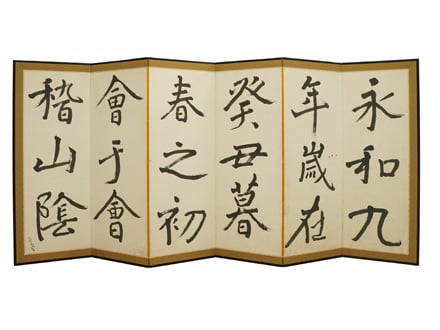

屏風「蘭亭序」びょうぶ「らんていじょ」 縦1750mm 横3900mm 昭和24~30年頃「蘭亭序」とは、中国の書聖として知られる王羲之の最高傑作である漢文のことです。その作品を魯山人が臨書したものです。東晋の永和9年(353年)3月、会稽郊外の蘭亭(紹興県西南)に集まった王羲之、謝安ら四十一人の一流文士が森や竹林の下をまがりくねってゆく流れに盃を浮かべて即興の詩を詠じては飲み楽しんだときの様子を書いています。

屏風「蘭亭序」びょうぶ「らんていじょ」 縦1750mm 横3900mm 昭和24~30年頃「蘭亭序」とは、中国の書聖として知られる王羲之の最高傑作である漢文のことです。その作品を魯山人が臨書したものです。東晋の永和9年(353年)3月、会稽郊外の蘭亭(紹興県西南)に集まった王羲之、謝安ら四十一人の一流文士が森や竹林の下をまがりくねってゆく流れに盃を浮かべて即興の詩を詠じては飲み楽しんだときの様子を書いています。 -

備前緋襷大皿びぜんひだすきおおざら 径372mm 高91mm 昭和30年代分厚くどっしりとした大皿の器胎に赤々と燃えるような緋襷。作品同士の付着を防ぐため、藁を敷いて重ね焼きしたものです。鯛の塩焼きやちらし寿司がよく合い、料理を引き立てる備前焼の魅力を感じさせます。

備前緋襷大皿びぜんひだすきおおざら 径372mm 高91mm 昭和30年代分厚くどっしりとした大皿の器胎に赤々と燃えるような緋襷。作品同士の付着を防ぐため、藁を敷いて重ね焼きしたものです。鯛の塩焼きやちらし寿司がよく合い、料理を引き立てる備前焼の魅力を感じさせます。 -

釣燈籠形ボンボニエールつりとうろうがたぼんぼにえーる 縦53mm 横54mm 高48mm 昭和3年昭和大礼大餐第2日夜宴の記念品。大嘗祭で使用される玄木灯籠を象っています。樹皮や木目に見られる凹凸も細やかに再現してあり、木調の自然な味わいを感じさせます。

釣燈籠形ボンボニエールつりとうろうがたぼんぼにえーる 縦53mm 横54mm 高48mm 昭和3年昭和大礼大餐第2日夜宴の記念品。大嘗祭で使用される玄木灯籠を象っています。樹皮や木目に見られる凹凸も細やかに再現してあり、木調の自然な味わいを感じさせます。 -

古清水意真葛窯水指こきよみずいまくずがまみずさし 径145mm 高200mm 明治時代古い清水焼の作風を模倣した作品です。器胎全体に描き込まれた菊の花の筆遣いは非常に繊細。初代香山は絵師・三代目大雅堂に師事したといわれており、その絵付けの技も確かです。また細工を得意とした本領も発揮し、花と茎の間を丁寧に透かしているところも見所。

古清水意真葛窯水指こきよみずいまくずがまみずさし 径145mm 高200mm 明治時代古い清水焼の作風を模倣した作品です。器胎全体に描き込まれた菊の花の筆遣いは非常に繊細。初代香山は絵師・三代目大雅堂に師事したといわれており、その絵付けの技も確かです。また細工を得意とした本領も発揮し、花と茎の間を丁寧に透かしているところも見所。 -

色絵備前獅子香盒いろえびぜんししこうごう 縦75mm 横52mm 高83mm 昭和8年細工物を得意とした父金重楳陽から備前を教わり、20代の頃には細工物の世界で一流の陶芸家になっていました。小品でありながらも豊かな表情と巻き毛の毛並みに精緻な彫刻技術が窺える香合です。

色絵備前獅子香盒いろえびぜんししこうごう 縦75mm 横52mm 高83mm 昭和8年細工物を得意とした父金重楳陽から備前を教わり、20代の頃には細工物の世界で一流の陶芸家になっていました。小品でありながらも豊かな表情と巻き毛の毛並みに精緻な彫刻技術が窺える香合です。 -

彩色備前普賢菩薩香炉さいしきびぜんふげんぼさつこうろ 縦150mm 横200mm 高185mm 江戸時代中期中世から桃山時代にかけて日本国中で好評を博した備前焼ですが、江戸時代に入ると、瀬戸や美濃、有田などにその座を奪われました。備前窯では細工物の彩色備前などを開発して、その状況を打破しようとしました。岡山藩お抱え絵師の指導のもとに、低火度で焼いた人物・動物などに胡粉や岩絵具で彩色し、幕府や他藩への贈答用に用いました。

彩色備前普賢菩薩香炉さいしきびぜんふげんぼさつこうろ 縦150mm 横200mm 高185mm 江戸時代中期中世から桃山時代にかけて日本国中で好評を博した備前焼ですが、江戸時代に入ると、瀬戸や美濃、有田などにその座を奪われました。備前窯では細工物の彩色備前などを開発して、その状況を打破しようとしました。岡山藩お抱え絵師の指導のもとに、低火度で焼いた人物・動物などに胡粉や岩絵具で彩色し、幕府や他藩への贈答用に用いました。 -

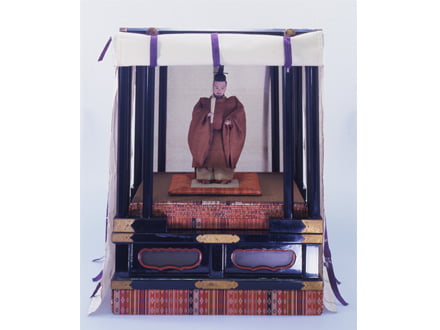

明治天皇人形めいじてんのうにんぎょう 奥行470mm 幅470mm 高650mm 明治~昭和初期明治の即位大礼もしくは大嘗祭(天皇の即位の後に初めて行われる新嘗祭のこと)における明治天皇の姿を表した人形です。身に付けた衣は、平安時代からの装束である黄櫨染御袍で、天皇のみ着用が許された太陽を表す茶色に染められています。

明治天皇人形めいじてんのうにんぎょう 奥行470mm 幅470mm 高650mm 明治~昭和初期明治の即位大礼もしくは大嘗祭(天皇の即位の後に初めて行われる新嘗祭のこと)における明治天皇の姿を表した人形です。身に付けた衣は、平安時代からの装束である黄櫨染御袍で、天皇のみ着用が許された太陽を表す茶色に染められています。 -

和船形ボンボニエールわふねがたぼんぼにえーる 縦41mm 横85mm 高75mm帆が張った曲線と船の側面に見られる格子文などの模様が細かに再現されています。帆を引っ張り上げると、中の空洞が覗く仕掛けとなっています。

和船形ボンボニエールわふねがたぼんぼにえーる 縦41mm 横85mm 高75mm帆が張った曲線と船の側面に見られる格子文などの模様が細かに再現されています。帆を引っ張り上げると、中の空洞が覗く仕掛けとなっています。 -

犬張子形ボンボニエールいぬはりこがたぼんぼにえーる 縦30mm 横54mm 高50mm 昭和9年皇太子殿下(上皇陛下)御誕生祝宴の記念品。犬張子は安産や子供の健やかな成長を願う縁起物です。犬の胴部には、菊の御紋と上皇陛下のお印である「榮」のモチーフが見られます。

犬張子形ボンボニエールいぬはりこがたぼんぼにえーる 縦30mm 横54mm 高50mm 昭和9年皇太子殿下(上皇陛下)御誕生祝宴の記念品。犬張子は安産や子供の健やかな成長を願う縁起物です。犬の胴部には、菊の御紋と上皇陛下のお印である「榮」のモチーフが見られます。